応援!2025大阪・関西万博

~えがく、つくる、たのしむ~〈2025年3月号〉

2025年4月13日、大阪市の夢洲(ゆめしま)で大阪・関西万博が開幕する。

国を挙げて取り組むこの一大イベントの成功に向け、企画・整備・運営に携わる多くの人たちにより、万博会場がどのようにえがかれ、えがかれたデザインがどのようにつくられ、つくられた会場をどのようにたのしむことができるか。

建通新聞では24年10月から25年3月まで、大阪・関西での万博開催のさらなる機運醸成へ、月替わりで「応援!2025大阪・関西万博~えがく、つくる、たのしむ~」を連載する。創造力や技術力を結集した会場施設を紹介する他、万博に関わる人たちへのインタビューなどを通じて、未来社会を照らす万博の魅力、そして未来への入り口となる建築の魅力を伝える。

On April 13, 2025, the Osaka-Kansai Expo will be held at Yumeshima, Osaka City. People involved in the planning, developing, and operating of this national event will be asked to draw up a plan of how the Expo site will be envisioned, how the envisioned design will be created, and how visitors will be able to enjoy the created site.

From October 2024 to March 2025, we, Kentsu Shimbun, will publish a series of monthly articles entitled "2025 Osaka-Kansai Expo ~Design, Build, and Enjoy~" to help build momentum for the event. In addition to introducing the venue facilities that combine creativity and technology, the series convey the appeal of the Expo as an illuminator of future society and of architecture as a gateway to the future through interviews with people involved in the Expo.

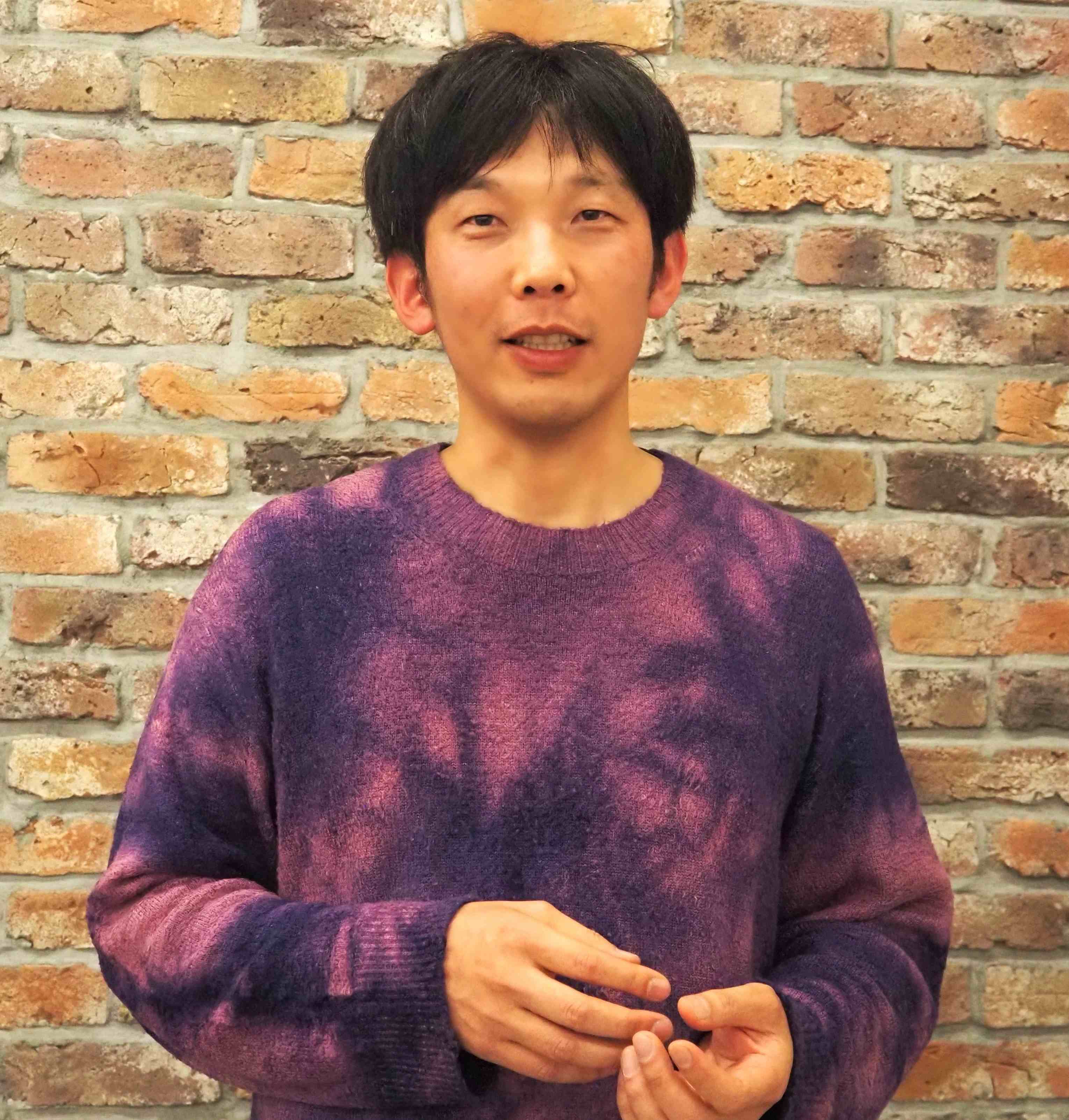

1. 「Dialogue Theater―いのちのあかし―」の建築設計を手掛ける周防貴之氏

Takashi Suo, Architect

万博会場の中心に整備される静けさの森に、3棟の木造校舎が隣接している。映画監督の河瀨直美氏がテーマ事業プロデューサーを務める「Dialogue Theater―いのちのあかし―」パビリオンだ。廃校となった奈良県十津川村の旧折立中学校と、京都府福知山市の旧細見小学校中出分校の校舎をパビリオンとして活用している。「単なる移築ではなく、万博という場所やパビリオンとして想定する形に合わせて(校舎を)『編集』している」と建築設計を担当した周防貴之氏(SUO一級建築士事務所)は話す。

Three wooden school buildings are located next to each other in the tranquil forest that will be developed in the center of the Expo site. Film director Kawase Naomi is the producer of the “Dialogue Theater - INOCHI NO AKASHI” pavilion, a themed project. The pavilion is housed in an abandoned school building. Takashi Suo, who was in charge of the architectural design, says, “We did not simply relocate them, but ‘edited’ them to fit the location of the Expo and the shape of the pavilion we envisioned."

周防貴之氏(SUO一級建築士事務所)

来場者が最初に訪れるエントランス棟(ホワイエ)は、旧折立中の南棟を活用。もともと2階建てだった南棟を半分に切断し、平面をずらして3階建てに再編集した。1階を事務所、2階をホワイエ、3階を事務所スペースとしている。また平面をずらすことで、1階に屋根下空間が生まれ、ピロティを設けることもできたという。

対話シアター棟には、旧細見小の中出分校を活用。しかし、同校舎は平屋のため、階段状の席を設けるためには天井の高さが足りない他、ホワイエからの動線を2階に確保しなければならない。そこで、通常10㌢程度のコンクリート基礎を4㍍設け、その上に校舎を移設する手法を取った。

■「面倒だからこそやろう」

エントランス棟と対話シアター棟は、木造躯体だけでなく、瓦屋根や板張りの壁もできる限り再利用する。建築の手順を逆再生するように、壁1枚に至るまで丁寧にばらし、再び校舎として編集した。周防氏はこうした建築について「正直面倒だが、『面倒だから』とこれまでやめてきたことの中にも新しい価値を見いだせるのではないか。河瀨さんの『面倒だからこそやろう』の言葉に背中を押してもらった」と振り返る。

この他、旧折立中の北棟は、来場者が対話の余韻を楽しむことができる森の集会所に再編集された。校舎の木造躯体だけを移設し、外壁部分にはガラスをはめ込んでいる。

廃校となった旧木造校舎を活用したパビリオンのイメージ

©Kawase Naomi - SUO, All Rights Reserved.

■万博という特別な場所で建築の新たな価値を

周防氏は、会場内に建設されるパビリオンについて、「現在は、万博会場に新しく建てたものの閉幕後の活用方法について話されていることが多い。しかし(このパビリオンでは)社会的に価値がなくなったものが、万博というイベントを経験することで新しく価値を付けることができる、そういう視点を重要にしている」と強調。「万博という特別な場所でそのような建築ができれば、その後の建築の在り方や考え方を広げられるのではないか」と建築のこれからを見据えている。

2. 稲積崇万博対策副官に聞く 万博・夢洲の安全を守る「警備」の役割

On the Role of “Security”

世界有数の大規模国際イベントであり、来場者の総数約2820万人を見込む大阪・関西万博。1日当たりの来場者数は多い日で20万人を超えると想定されており、会場となる夢洲の地理的特性から、来場者の輸送について鉄道の機関分担率が高くなることが特徴だ。誰もが安全・安心に万博を楽しむことができる環境の整備に向け、民間警備会社と大阪府警察本部、大阪市、海上保安庁などが協力・連携して雑踏対策やテロ対策などに取り組む。

The Osaka-Kansai Expo, one of the world's largest international events, is expected to draw a total of approximately 28.2 million visitors, with the number of visitors expected to exceed 200,000 on most days. In order to create a safe and secure environment for everyone to enjoy the Expo, private security companies, the Osaka Prefectural Police Headquarters, the City of Osaka, the Japan Coast Guard, and others will cooperate and collaborate on measures to prevent crowding and terrorism.

主要なアクセスルートとなる夢洲駅での雑踏対策などに取り組む

大阪府警察万博対策本部万博対策副官の稲積崇警視は、来場者の安全確保の観点から見る万博・夢洲の特徴について、「五つの項目にまとめることができる」と説明する。

五つの項目は、

①開催期間が長期(半年間)に渡る

②会場が海に囲まれている

③アクセスルートが限られている

④来場者の数が非常に多い

⑤国内外の要人警護が必要

まず、開催期間が長期に渡ることから、会場内外での犯罪の事前防止・検挙だけでなく、大阪府民の日常生活の基盤である府内の治安を守る必要がある。府全域のバランスを考慮して適切に人員を配置し、必要に応じて他府県警察からの特別派遣の要請も検討する。その上で、陸・海・空の3点から夢洲の警備体制を構築する。

また、1日当たりの来場者数が20万人を超えた場合、駅シャトルバスや団体バスなどの受け入れが限界に達することから、鉄道輸送の割合が加速度的に増加する。会場にアクセス可能な鉄道駅は大阪メトロ中央線の夢洲駅しか存在せず、来場者が1カ所に集中するため、雑踏対策とテロ対策が重要となる。

要人警護の観点では、150の国・地域、25の国際機関の参加を目標としており、相当数の要人が来場する。「“極左”“極右”など特定の団体の動きに目を配るだけでなく、個人として違法行為を敢行しようとするローンオフェンダーによる犯行も想定しながら安全対策を徹底する」(稲積警視)考えだ。

警察は犯罪の検挙や要人警護などを担当するが、万博会場の安全に関する一時的な責任を負うのは万博協会であり、民間警備会社の役割も大きい。警備員は、緊急事態への対処だけでなく、ゲート前での来場者の誘導や手荷物検査、会場内での案内など、万博という一大イベントがスムーズに進行するよう、幅広い業務に当たることが期待される。

3. 「感動は心に残り続ける」 吉村洋文大阪府知事

Message from Hirofumi Yoshimura, Osaka Governor

大阪・関西万博会場へのアクセスルートとなる大阪メトロ中央線延伸部の夢洲駅の開業セレモニーで、大阪府の吉村洋文知事、大阪市の横山英幸市長が万博への期待を語った。

Osaka Governor Hirofumi Yoshimura and Osaka City Mayor Hideyuki Yokoyama expressed their hopes for the Expo at a ceremony marking the opening of Yumeshima Station on the Osaka Metro Chuo Line extension, which will provide an access route to the Osaka-Kansai Expo site.

夢洲駅開業セレモニーでのテープカット

(中央の3人、右から吉村知事、中野洋昌国土交通相、横山市長)

■夢洲駅は“ファーストパビリオン”

吉村知事は、「この駅から地上に上がると、そこはもう万博会場だ。みんなが胸をわくわくさせ、『これから万博に行くんだ』という思いで駅を利用することになる。“折り紙天井”や“超大型サイネージパネル”をはじめとする技術を結集した夢洲駅は“ファーストパビリオン”と言える。素晴らしい駅を造ってもらった」と話し、夢洲駅の整備に携わった関係者にお礼の言葉を述べた。

さらに、自身の子ども時代を振り返り、「大好きだった天王寺動物園に連れていってもらった時、駅の構内に動物の絵が描かれているのを見て、実際に入場する前から胸を高まらせていた記憶がある。世界中の子どもたちがこの駅を訪れたときに覚える感動は、大人になってからもずっと心に残り続けるものだ。この駅の開業をきっかけに夢洲、そして大阪がさらに発展することを期待している」と未来に思いをはせた。

■“大大阪時代”の出発点に

横山市長は、夢洲駅の整備について「この事業は一時中断していたが、万博の開催が決まり、吉村知事が大阪市長だった時代にまた動き出した経緯がある。2020年に着工し、4年半にわたる工事を経て、当初の予定から約2カ月間前倒しでの開業に至った。多くの人たちの汗と努力の結晶により、この駅は開業することができた」と感謝の意を込めてあいさつした。

また、「夢洲駅には新しい技術やデザインが施されている。コンコースは非常に広大な空間となっており、設置されているデジタルサイネージの長さは55㍍、高さは3㍍。地下空間としては世界最大規模のものだ。万博の開催期間中はこの空間でいろいろなものを展示し、利用者にわくわくした感情で会場に向かってほしいという思いも込められている。その姿を夢見ながらこれからも万博開幕に向けた事業を続ける。夢洲駅がこれから訪れる新たな“大大阪時代”の出発点になってほしい」と展望した。

4. 作業所長と現場で働く人たちに聞く―EXPOホール(大催事場)

Workers at the Site-EXPO Hall

太陽の塔をイメージした黄金の大屋根と荒々しい壁面 / 大成建設

大成建設 現場所長 中原潔人氏

4月12日、大阪・関西万博の開会式が大催事場で行われる。円形のホール棟と低層の楽屋棟からなり、会期中はホールの内側にカーテンを張り、プロジェクションマッピングでさまざまな映像の演出を披露する予定だ。1970年の大阪万博で造られた太陽の塔をイメージし、壁面には凹凸感を施した。

作業所長の中原潔人氏は「斜めの柱で大空間を支える特徴的な建物であるため、施工が非常に難しく、BIMの活用が必須な工事だった」と強調する。ホール棟大空間の鉄骨は施工中、構造的に安定させることが難しい鉄骨建方となることから構工法の進め方において本社の技術支援を受けた。

中央にベント支柱を設置し、外周の斜め柱を先行して建方、外周水平梁・ブレースをつなぎリング効果を発揮させ、屋根部分の超大スパン梁を十字に組み立てた。また、上部では天井を仕上げるためつり足場を組んで天井仕上げ工事を進め、下部では客席部分の段床躯体工事を上下同時に行って工期短縮を図った。

架構形式はホール、楽屋が鉄骨ブレース構造で、客席が壁式鉄筋コンクリート造。建物全体は杭なしの浮き基礎構造となっていて、当初は25㌢沈下する想定だったが、実際は20~30㍉程度に収まっている。

作業スペースが十分でなかったため、隣接する清水建設の現場の協力を得て資材動線を確保した。

現場では電気や水などのインフラがなく、自前の発電機や給水車を手配。バス通勤の不便さもあり、作業員の数が集まらないという課題もあった。

中原氏は「工事が始まった頃は、半年で取り壊すため前向きではなかったが、今は、半年の期間でも多くの人が足を運んで見てくれるだけでもうれしいと思っている」と話す。

工事概要

基本設計 伊東豊雄建築設計事務所、佐々木睦郎構造計画研究所

実施設計 大成建設一級建築士事務所、昭和設計

監理 昭和設計

規模 鉄骨+鉄筋コンクリート造2階建て塔屋1階付き延べ8428平方㍍

■若林設備工業 / 衛生設備工事

左から:森川聖也さん、川端陸さん、夏秋卓さん、兵頭泰範さん、久保倫太郎さん

工事管理部課長 夏秋卓さん

「初めは、万博の工事をするということに実感が湧きませんでした。国家プロジェクトなので今まで以上にメディアに取り上げられ、緊張感がある現場です。社内で、万博の現場はどんな状況かと聞かれることが多く、今までの中でも一番注目度の高い現場を手掛けていることを実感しています。開幕後は会場に家族を連れて自慢したいです」

「排水・給水の配管工事をするための掘削工事をメインに行っていた昨年の1~3月が特に忙しかったです。人数が少ないまま迎えた繁忙期が終わった時には一山越えた達成感がありました」

「大手ゼネコンの下での施工は経験したことがなかったため気づきが多かったです。品質、安全管理が厳しく、そのような経験だけでも貴重だと感じました。これからも、まだ手掛けたことのない施設にチャレンジしていきたいと強く思っています」

工事管理部主任 兵頭泰範さん

「厳しい状況の中で工夫して工事を進められるよう努めていきたいです。今まではマンションなどの施工が多かったですが、今回この特殊な現場を経験したことで、まだ手掛けたことのない倉庫や老人ホームなどに挑戦したいという思いが強くなりました」

「万博の工事を手掛けたことを、嫁と5歳の娘に自慢したいです。開催して半年後で解体される予定ですが、先に語り継がれるようなものにしようという意識で現場管理は進めていきます」

工事管理部 川端陸さん

「途中から現場に参加しました。何をしてもメディアに取り上げられる緊張感の中、ここまできたことに達成感を感じます。まだ一人で現場を担当したことがないので、このような貴重な経験を生かしていきたい」

「とにかく職人さんたちにけがや事故がないように気を付けています。注目度の高い現場で有るからこそ今までの現場の以上に、管理意識は高まりました」

工事管理部 久保倫太郎さん

「現場に合流したばかりですが、先輩の負担を減らせるような動きができたらいいなと思っています。細かい作業も厳しくチェックされるのでチェックを怠らないようにしています。技術の習得としてもいい現場なので、次の現場に生かすことができるように学ぶ姿勢を忘れずに作業を進めます」

■能美防災関西支社 / 衛生設備工事

総合システム管理部 森川聖也さん

「入社1年目で、初めての現場が大催事場となりました。分からないことだらけですが、先輩、協力会社の皆さんが親身になって教えてくださり、徐々に理解できるようになってきたところです。少しでも役に立てるよう、最後まで頑張ります。開幕後は一般客として会場に来て、存分に楽しみたいです」

「大阪・関西万博での工事では、限られた搬入経路と厳しい工程に合わせ、使用資材を最小限にする工夫をしました。ゼネコン社員さんとも連携し、効率・品質・環境負荷低減を実現し安全な空間作りに貢献しました。世界中の来場者に誇れる仕事ができたと自負しています」 |

「大阪で2度目の国際博覧会が開催される歴史的な事に携わり、大変名誉な経験をさせていただき、将来、家族、特に子供に教え伝えていきたいと思います。工事については開催期間が6カ月であっても、何十年も残る大催事場の電気設備になるよう、気を抜かず頑張りました」 |

「今まで経験をしたことのない形状の建物で、現場経験豊富な職人さん方と一緒に作業の方法を検討し、一つ一つの作業をみんなで考えながら進めました。元請けさんや職人さんとコミュニケーションをよく取れた現場だと思います」 |

「まずは大阪・関西万博に携わることができてすごく誇らしく思っています、作業で難しかったのが、プリンのように斜めになって丸い形をした外壁に特殊な吹付をする作業でした。最初は材料の配合やエアー圧の調整に苦戦しましたが、試行錯誤して完成に至りました。とてもいい経験ができて開催が楽しみです」 |

「本現場では、空調設備の施工管理として携わらせていただきました。特に、ホール棟は円形の構造物であるため、他現場では経験できないことが多くあり、いい勉強になりました。注目度の高い現場であるため、竣工に向けて最後まで気を引き締めていきたいと思います」 |

「資材を確認したところ同品番が多かったため、初めの方は余剰ぎみで発注しながら最後で帳尻合わせで発注を少なめにして残材を最少にしました」 |

「世界が注目する万博工事に携われて光栄に思います」 |

「サイズの大きい特殊なカーテンのため、施工方法には気を使いました。また、見え方の調整にも時間がかかり、苦労しました」 |

↓前の記事はこちら↓

▲リンク集へ戻る