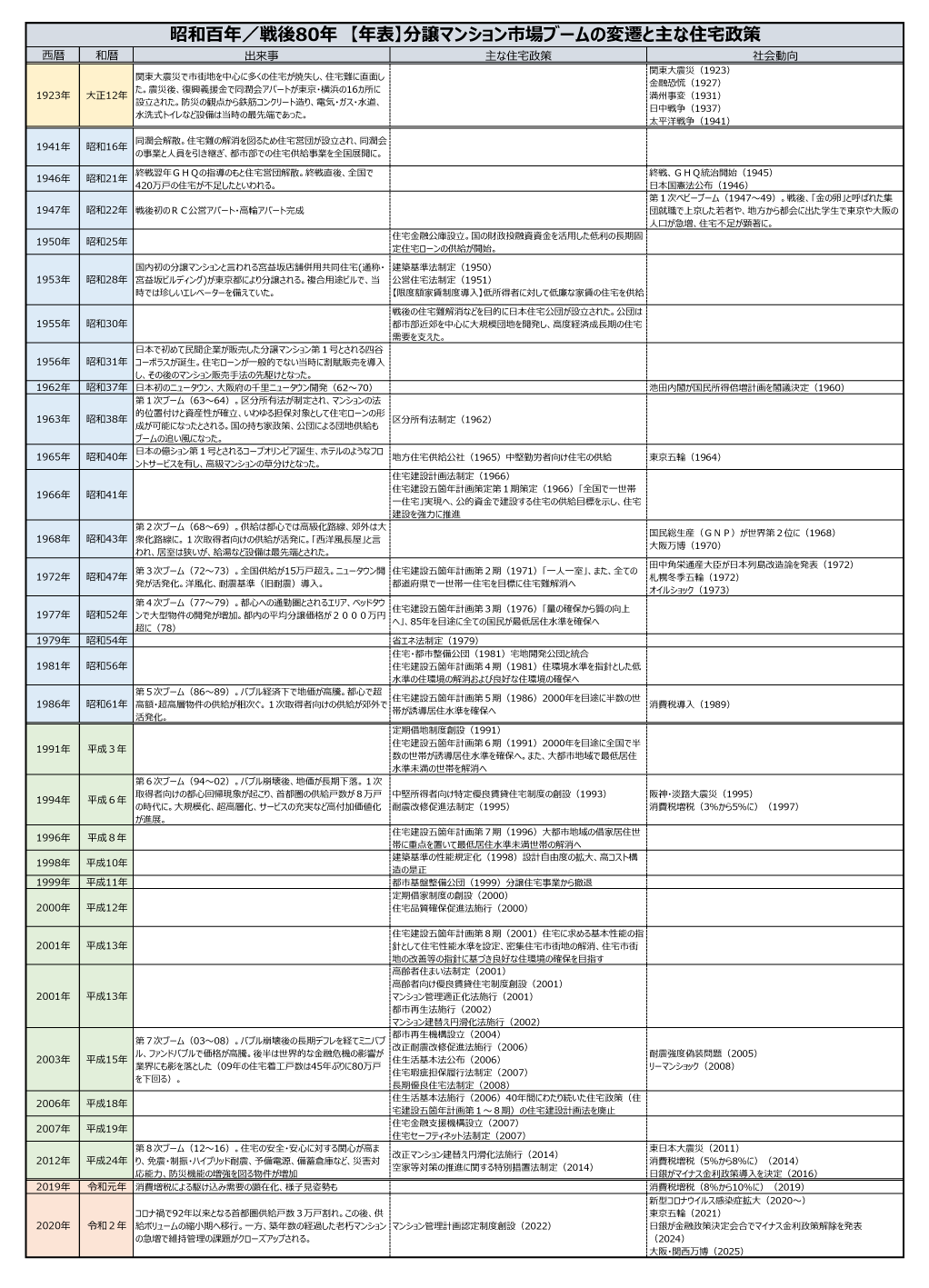

昭和百年/戦後80年

①分譲マンション市場の変遷(2025/9/26掲載)

②老朽マンションの行方(2025/10/3掲載)

③変わるゼネコンの役割(2025/10/10掲載)

①-1 供給と金融、ブームの両輪に

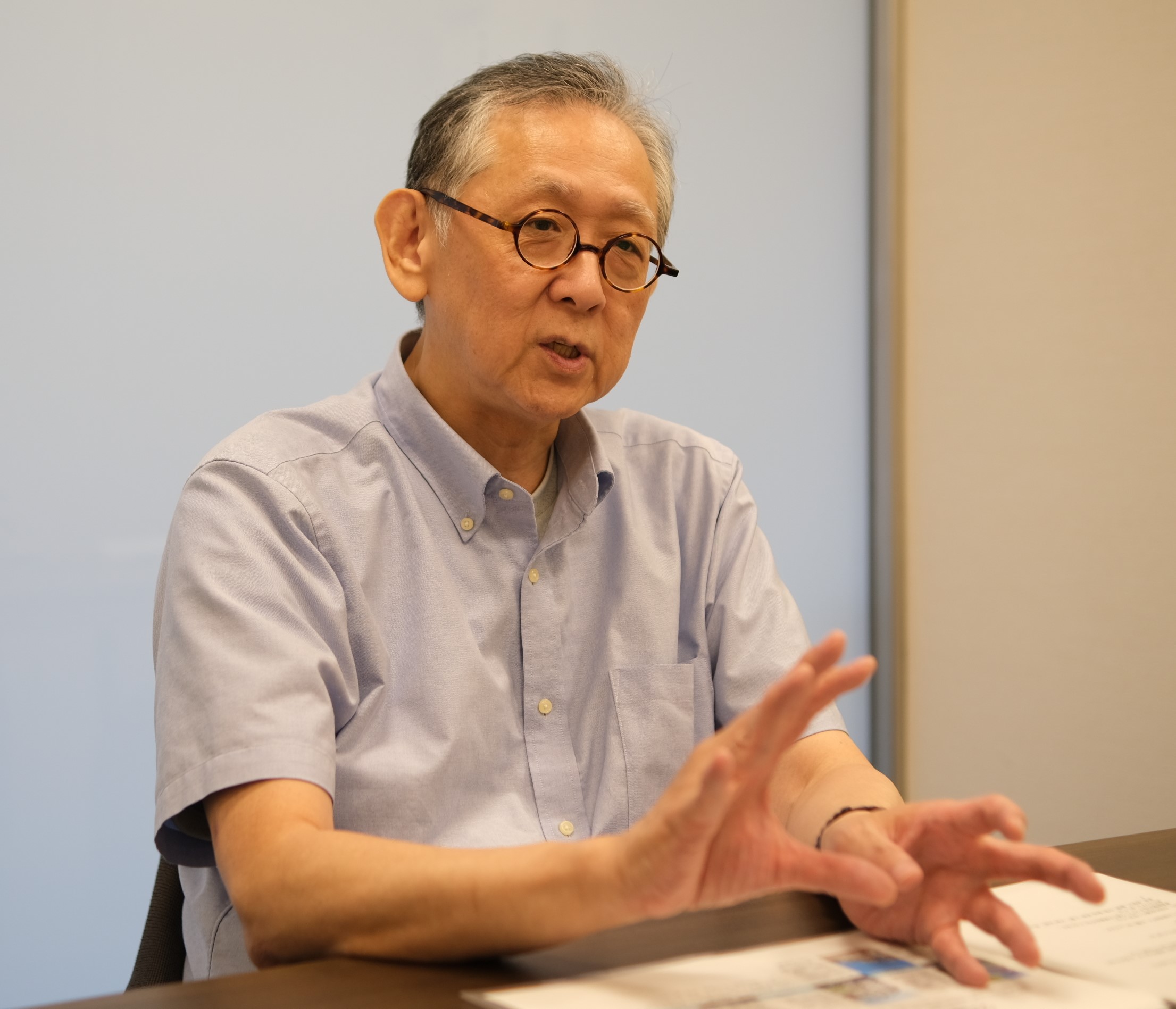

東京カンテイ顧問 井出武氏に聞く 2025/9/26

※インタビュー記事の要約版を新聞(東京・神奈川・大阪・岡山・四国版)に掲載しています

【略歴】井出武(いで・たけし)

1964年生まれ。89年マンション業界団体に入社。不動産市場の調査・分析、団体活動に従事し、2001年東京カンテイ入社。不動産市場の調査・研究、原稿執筆、講演業務などを行う。テレビ、ラジオなどメディア出演多数。25年より同社顧問。東京都出身。

同潤会アパートに見る、『ちゃぶ台文化』からの脱却

「1923年に発生した関東大震災では木造家屋が密集した市街地を中心に多くの住宅が焼失した。義援金で設立された財団法人同潤会が住まいを失った人々の救済策として建てたアパートが市場形成の起源と言える。住宅難を解消するという緊急性の高い施策だったわけだが、第二次世界大戦の終戦直後も、やはり住宅不足に直面した。同潤会アパートの構造や間取りに対する震災復興当時の思想が、昭和の終戦以降、平成、令和へと続く市場の基礎を作ったとも考えられる」

「重要な点が2つある。1つは鉄筋コンクリート造(RC造)にしたこと。RC造はコストも手間もかかるので、緊急的な救済策としては木造で大量に供給したほうがよいという議論も当然あったが、街中が焼け野原になったのだから、不燃住宅とするべきだという意見が強かった。その考えが後に日本住宅公団(現在のUR都市機構)の基本路線となり、受け継がれていった。もう1つは間取りや生活動線を洋風スタイルにしたこと。例えば、かまどは低い位置にあるから基本的にしゃがんで炊事をしていたが、シンクが入り、立つスタイルに変わった。青山や代官山など立地がよい物件はアッパー層向けで最初から洋室があった。階段など共用部のデザインもお洒落で、かなりモダンなものを目指していた。ちゃぶ台ではなく、椅子に座り食卓を囲む生活、ちゃぶ台文化からの脱却が進んだ」

在りし日の同潤会青山アパートメント。ケヤキ並木とともに、昭和から平成にかけて表参道を象徴する存在だった。跡地に建つ表参道ヒルズの一角には外観などを再現した同潤館があり、当時を偲ぶ人が多く訪れる

「戦後の混乱期から復興期は住宅難に直面し、短期間に大量の住宅をしかも低廉な家賃で供給するという社会的命題があった。建築学者の西山夘三氏が当時、合理的な暮らし方として間取りの『食寝分離』を唱えた。『ちゃぶ台をひっくり返さないと、日本人の生活の質は向上しない』と声高に叫んだ。建築学者の鈴木成文氏は、台所を広く確保して食事するダイニングキッチン(DK)を考案した。この間取りが公団の標準になり、その後『nDK』が普及した。当時は焦土からの復興、そして高度経済成長期へ向かう時代。人々の暮らしそのものに勢いがあったから住生活の大きな変化にも対応できたのだろう」

供給と金融、マンションブームの両輪に

日本初の民間分譲マンションと言われる四谷コーポラス

「民間初の分譲マンションと言われる四谷コーポラスが珍しかったのは、標準管理規約と区分所有法の概念が契約書に盛り込まれたこと。民法だけではマンションの権利関係や管理運営を規定するには不十分で、62年に区分所有法が制定された。それまで金融機関は住宅ローンをマンションに適用できなかった。専有部分や共用部分に法律上の根拠がなく、担保を取れるのか不明だったので、金融機関は購入資金を貸せないという話だった。物件を担保にローン形成が可能になったことは非常に大きかった」

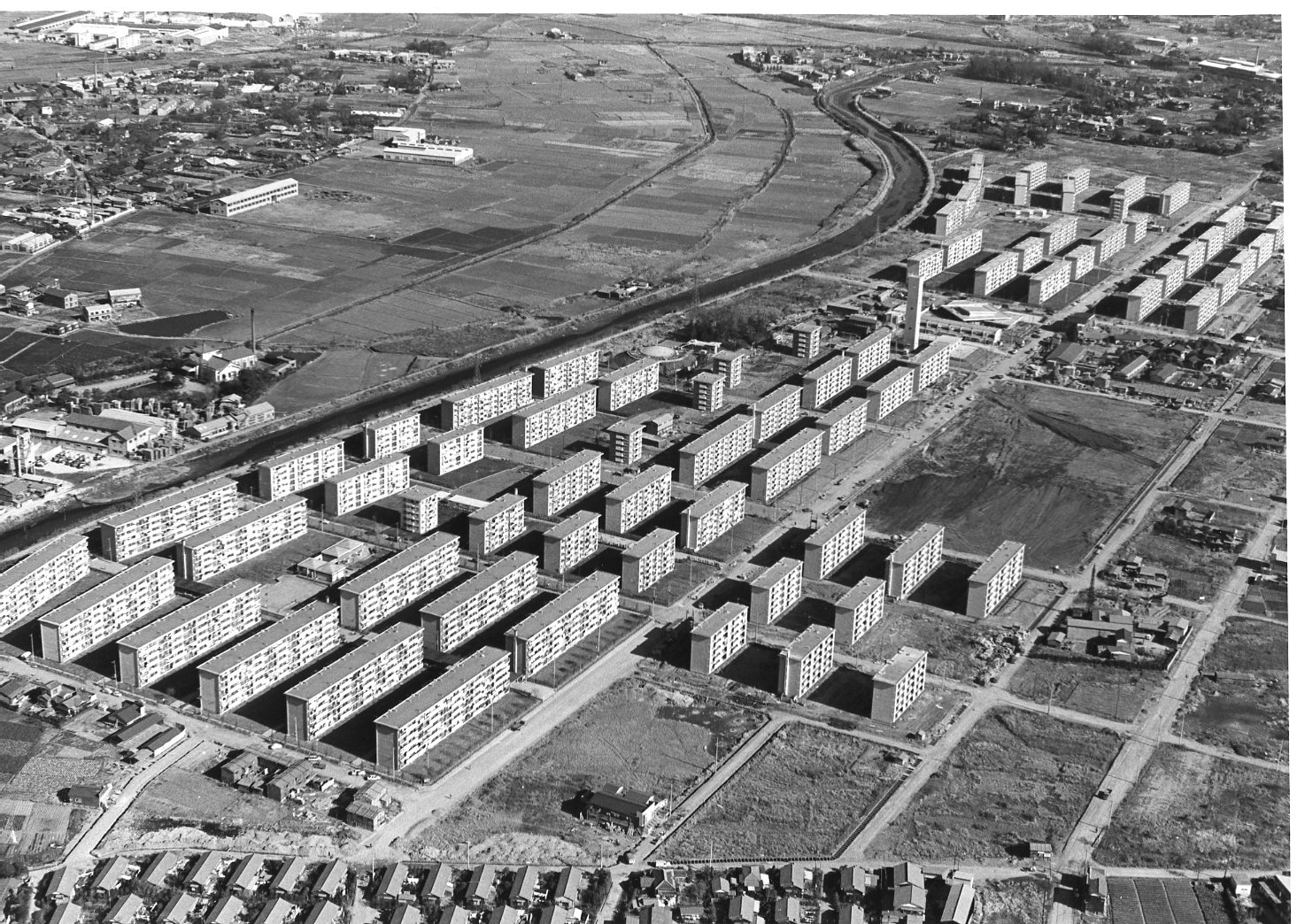

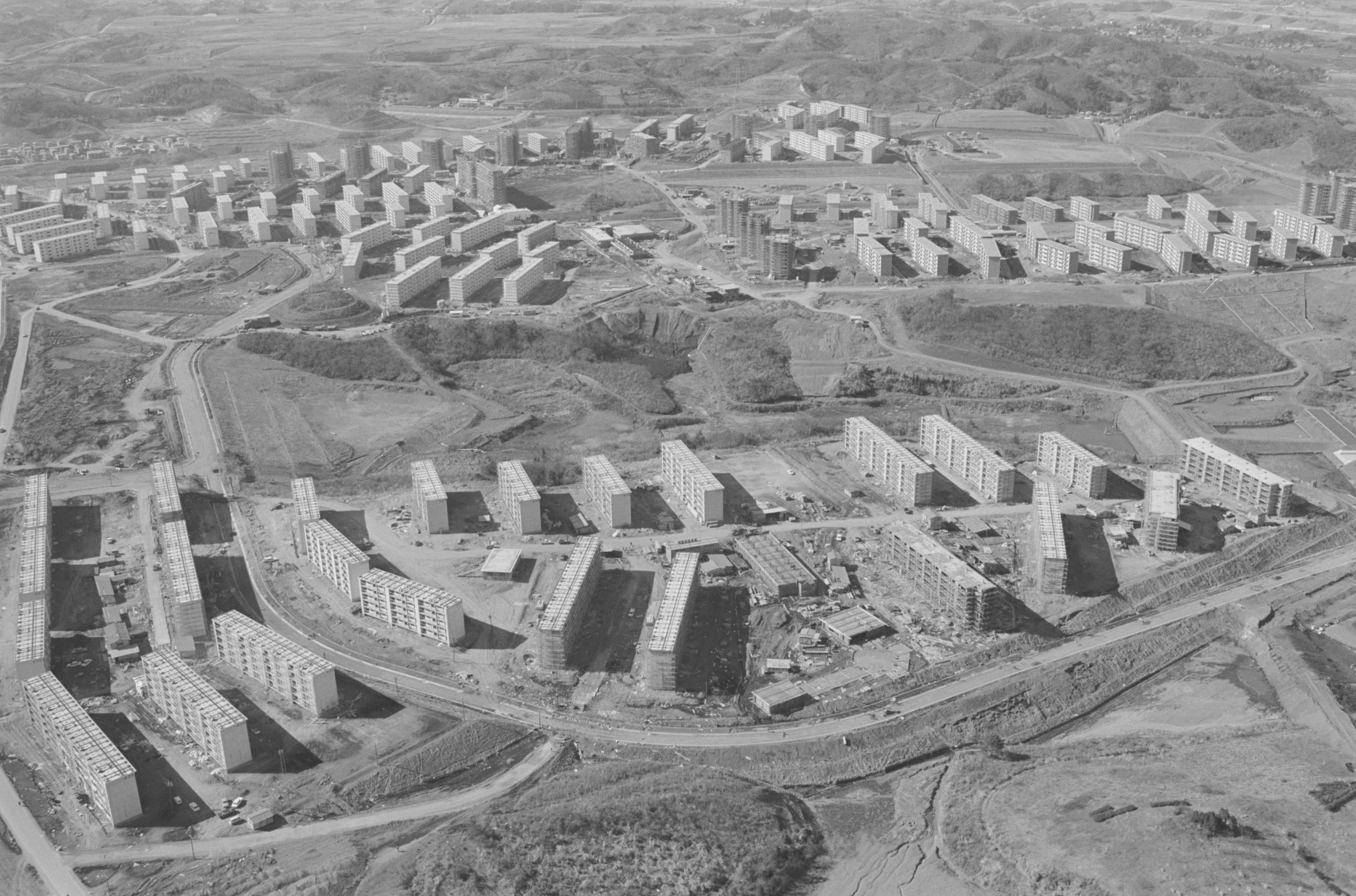

「高度経済成長時代に2年から3年周期でブームが到来し、都心では億ションが誕生したりと高級物件の分譲、郊外では団地供給という大きな流れが続いた。地方から東京や大阪に労働者が集中して、都心の人口が爆発的に増えた。中心部だけでは急激な人口増に対応できず、東京では周辺の神奈川や千葉、埼玉に団地が勢いよく広がっていった。住宅不足を短期間で解消するため団地型の集合住宅が普及した」

日本で初めてとされる億ションのコープオリンピア。

若者でにぎわう原宿駅前に今も堂々と存在感を放つ

「団地が大量に供給された要因を考えると、日本経済が高度成長の波に乗って、生活者の所得が伸びたのが最大の理由だ。購入できる人が増え、ブームが起きた。また、戦後間もない50年に発足した住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)が果たした役割も大きかった。公庫は戦後の住宅不足を解消するために設立され、旺盛な住宅需要を資金面で支えてきた。ローンを組まずに住宅を購入できる人は昔も今も多くない。公庫の融資制度が始まっても、都心の高級物件ならともかく、多くの勤労者はローンを組むのが一般的だった。供給と金融が揃わないとブームにならない。今日にも共通して言えることだ」

「団地開発は郊外へ無秩序に膨張するスプロール化を招いたと指摘された。日本で初めての大規模な開発である千里ニュータウン(NT)では、欧米の事例を参考に最初にマスタープランを作成し、道路や公園、学校などを総合的に配置した。60年代から70年代以降、郊外でNT開発が活発になった」

花畑団地(第1次ブーム)。1964年撮影 ※提供/UR都市機構

バブル経済、マンションブームへの功罪

「分譲マンションが投機の対象になってしまった。株式に一定の収益力があるように、マンションも賃貸で運用すれば家賃収入が見込める。当時は価格がどんどん跳ね上がり、財テクという言葉が流行った。いまヴィンテージマンションと称される物件は、実はバブル期に建てられたものが多い。高級になって、中間層の手が届く値段じゃなくなった意味では特別感がある。バブル期に分譲された物件が市場におけるグレードを大きく引き上げたということは言える」

「日本経済にとってバブル崩壊は非常に深刻だった。バブルに踊った人たちは一夜にして不良債権を抱えてしまった。まさにバブルが弾けて経済的に大きなダメージを負ったわけだが、不動産の価格は下がった。バブル最盛期に価格が高くなりすぎて、手が届かなくなった都心のマンションが庶民の手に内に戻ってきた。都心の駅近でマンションが供給され、しかも価格が安い-。当然、人気商品になった。首都圏の供給戸数が年間7万、8万戸といった時代が到来した」

「幾多のブームの中で地震や台風など大規模災害を経て、マンションは災害に強いイメージができ、安全・安心の信頼度が高まった。第6次ブームの中で、一戸建て住宅よりもマンションを購入するという流れができた。昔は庭付き一戸建て住宅が『住宅双六(すごろく)』の上がりだったが、ブームを経るうちに都心のマンションが上がりのような住宅思想の転換が起きた。こうした購入者の心理の変化もブームが長く保たれてきた要因だ」

建設進む多摩NT(空撮)。1971年1月27日撮影 ※提供/東京都

多摩NT(第3次ブーム)。1973年撮影 ※提供/UR都市機構

どうなる、今後のマンション市場

「03年頃に反転期があったと見ている。00年代以降はマイナス方向に振れそうなインパクトもあったが、小さなブームを繰り返し回復が早かった。価格はすぐに戻る、あるいは以前より上昇するという現象が繰り返され、マンションの市場評価は相当高いという印象だ。建築技術の向上は目を見張るものがある。超高層、耐震性などゼネコンの技術革新は第7次、8次ブームの形成に大きく貢献した。ただ、12年以降は価格が大幅に上昇し、バブル期のように、庶民の手が届かない市場に変わり、今に至っている。市場規模は年々縮小している。新築の供給戸数は減る一方で、おそらく首都圏で年間8万戸などという時代は来ない。市場性を見ればもう少し供給があってもいいが、価格の問題が大きい」

「価格上昇の主な要因は、資材価格の高騰や労務費の上昇が大勢を占めており、施工を担うゼネコンに起因する部分も大きい。建築を依頼するデベロッパーと請け負うゼネコン、どちらかでなく、両者が意識を変えないと価格は沈静化しないし、供給も増えない。差し迫った問題だ」

「一次取得者の手に届かない価格設定になると、資金に余裕のある人に供給する傾向が強まる。マンションが浮世離れして富裕層だけのものになると、将来の市場はどうなるのか。売り手は真剣に考えるべきだ。本来、一次取得者の体力に応じて購入できるものであるべきなのに手が届かない。生活者が住宅を手に入れられないという状況は辛い。一方で、世帯構成は変化している。かつては4人家族が標準だった。例えば公団が供給する間取りは4人家族が基本だった。いま4人家族は少数派で、単身世帯が多い。市場の成熟化に伴い、今後も工夫を凝らした物件が出てくるだろう」

▲「デベロッパーとゼネコン、両者が問題認識を共有しないといけない」と語る井出氏

2つの老いにどう向き合うか、ゼネコンに期待される役割

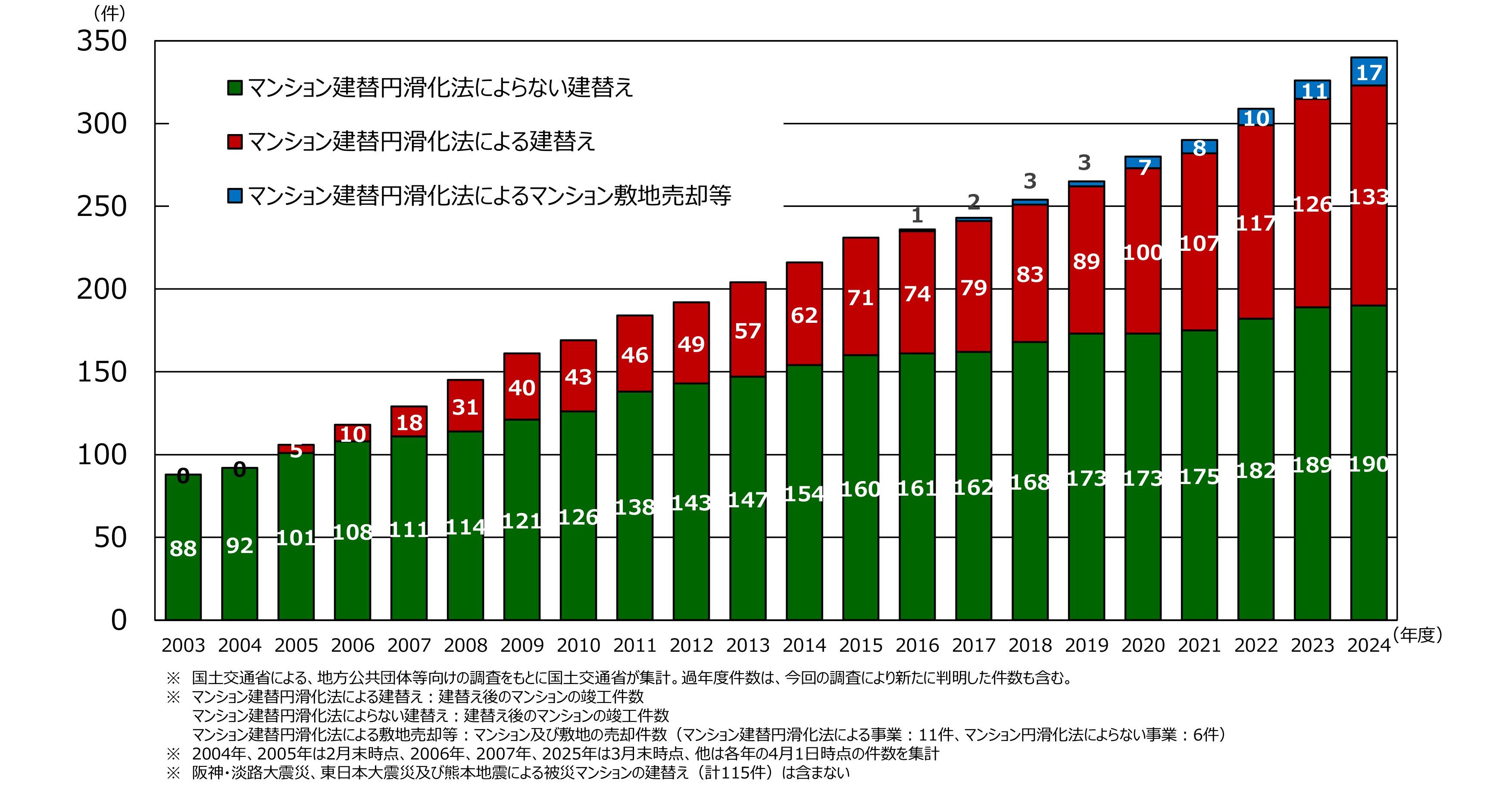

「少なくとも再生がスムーズになるのは間違いない。多数決要件や議決要件の緩和で決議が成立しやすくなり、例えば耐震性が不足するマンションでは5分の4以上から4分の3以上の賛成へと緩和される。他にも隣接地を取り込む建て替えなど、再生のメニューが増える。管理は意外に行き届いてるものが多いと感じるが、2つの老いは確実に進行する。法改正を機にストック問題が前進することを期待したい」

「建て替え実績は東京都心に偏在している。利便性が高く、保留床を十分に確保できるといった条件に恵まれた団地は建て替えが進む。一方で老朽物件は全国各地に点在する。高度経済成長期に供給された団地は郊外に多い。こうした物件が事業に行き詰まっている現状を直視し、地方物件の再生を後押しする施策が求められる」

建て替え後の四谷コーポラス

「デベロッパー、ゼネコン、管理会社、そして住民の4者がどのように事業にコミットするか。例えば長期的な視点で維持管理は誰がやるべきか。再生を検討する際はどのように建て替え、どのような部材を使うのかといった情報をオープンにしたほうがいい。建て替えだけでなく修繕もやりやすくなる。ゼネコンに期待されている役割だろう」

「マンションにも寿命があり、いつか終焉を迎える。難しい話かもしれないが、デベロッパーは建てた当初から建て替えや取り壊しといった出口を見据えて事業化し、購入者も終の棲家とするのか、いずれ売却するのかなど、出口を考えた上で購入するような意識付けが必要になる。解体費用を新築時の価格に含めて供給するとしたら、最初に買った人が負担することになるが、その考えがこの先も成立するかどうか。買う人が途中で処分する可能性もあるわけで、そうすると2次取得者が負担することになる。最終的に誰が費用を負担するのか、負担者が複数であれば割合はどうなのか。いまは受益者負担の考えが浸透しており公平に感じる人は多いだろうが、建て替え費用まで含めた議論をしている物件は少ないはずだ。老朽物件は加速度的に増えていく見通しであり、非常に大きな問題だ。関係者と再生を議論するにしても、ゼネコンが技術やノウハウを生かせる余地は大いにある」

①-2 “名駅再開発きっかけ”投資拡大に期待

東京カンテイ名古屋支店 井上尚支店長に聞く 2025/9/26

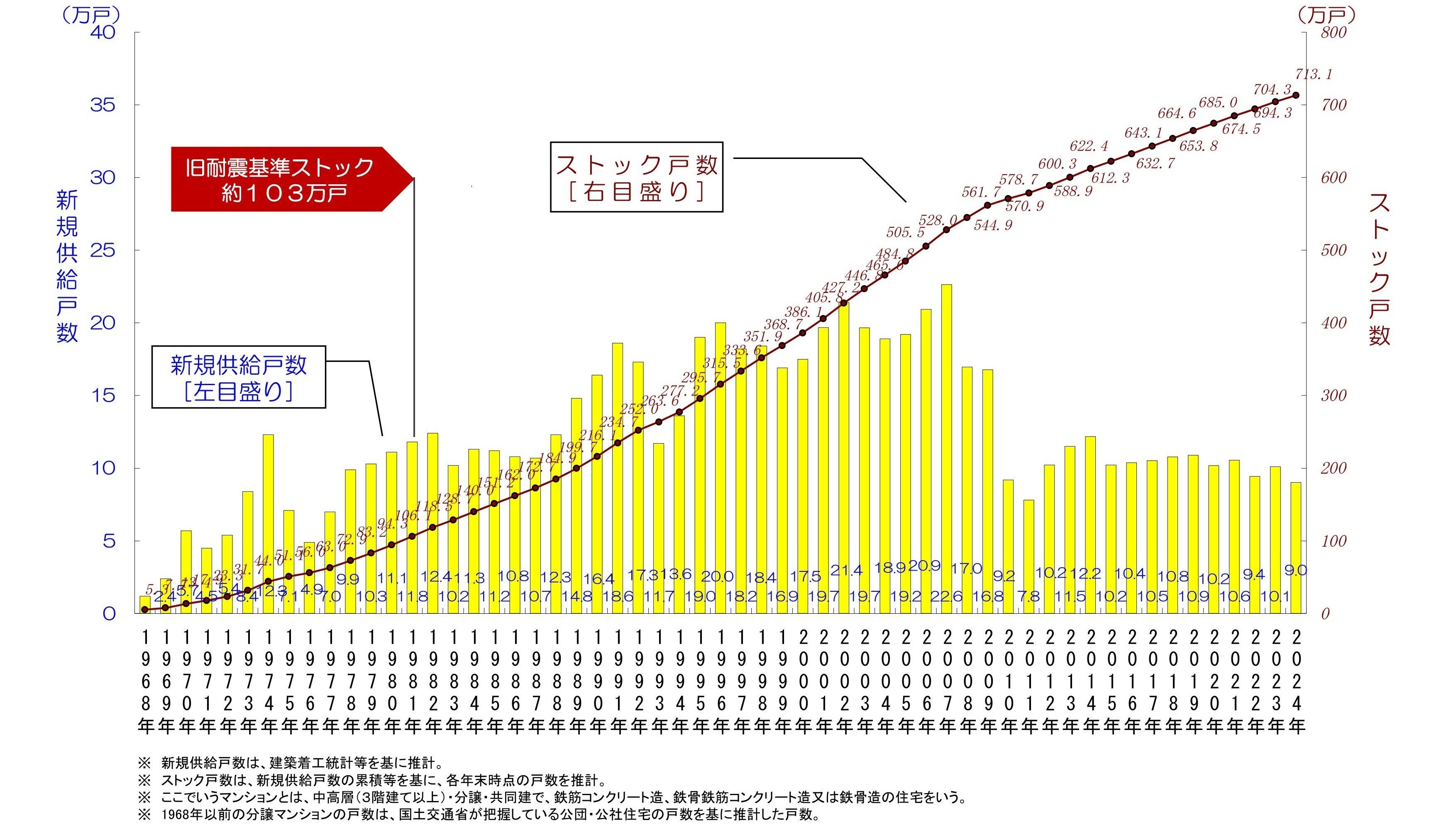

全国の分譲マンションのストック総数は713万戸。国民の1割超が居住しており、マンションは今や、社会に根付いた重要な居住形態だ。昭和から平成、令和と、分譲マンションをめぐる環境は常に変化を続けている。東京カンテイ名古屋支店の井上尚支店長に、東海エリアにおけるマンション市場の動向を聞いた。(聞き手は中部支社報道部 島田祐輔)

※インタビュー記事の要約版を新聞(静岡・中部版)に掲載しています

▲東京カンテイ名古屋支店 井上尚支店長

「20年ほど前から名古屋市内を中心に供給戸数が一気に伸びたが、ここ数年は勢いに陰りが見える。開発自体は今も進んでいるものの、踊り場と言って差し支えない状況だろう。3月の地価公示では『建築費の高騰で収益性の確保が難しくなり、各事業者が慎重になっている』と指摘されたが、その通りだろう。東京・大阪では再開発への期待感が投資をけん引している一方、東海エリアではコスト増から供給側・需要側ともに慎重になってしまっている」

「近年では、グロス価格を抑えるために面積を狭くするパターンが散見されるが、この場合、坪単価はどうしても上昇してしまう。東京カンテイが2022年に算出したデータでは、名古屋市全体の平均値が一坪当たり244万円となった。私個人の感覚ではあるが、現在の坪単価は、ここから50~60万円ほど上昇しているのではないか。一つ一つのコスト増が大きな単価上昇につながり、結果として各デベロッパーが高所得者狙いの開発に向かってしまう。現状はそうした(高所得者の)需要が一巡し、ネガティブな方向で市場が落ち着いてしまっていると感じる」

「立地や仕様に対するニーズは近年、確実に変わった。例えば、一昔前の名古屋市内では駐車場の収容台数が重視されていたが、現在は最寄り駅までの距離を重視する傾向だ。その駐車場も、ミニバンのような大型車への対応が求められている。他には各階ごみ置き場やセキュリティー面など、生活の質を上げるような設備ニーズも一層高まったと言えるだろう。ただ、これは全体的な傾向の話であり、従来人気の高い中区もしくは千種区といった〝東山ブランド〟には、依然として強さを感じる」

▲千種駅前では積水ハウスにより、高さ約190㍍のマンション開発が計画されている

「例えば名古屋駅周辺に勤務する人がマンションを買おうとした場合、上社駅(名古屋市名東区)周辺と一宮駅(一宮市)周辺が候補になると、ほぼ間違いなく上社駅周辺が選ばれる。一宮の方が名古屋駅までの勤務時間が短く、かつ同じ値段で良いマンションに住めるにも関わらずだ。『人気エリアとはそういうもの』と言ってしまえばそれまでだが、さまざまなコストが上がる現状では消費者側もリセール面での失敗を恐れ、結果的に人気エリアへの需要が集中している」

「東京にも大阪にも、利便性やコストを度外視してでも『ここに住みたい』と思わせる人気エリアは存在する。〝地域性〟というのも多少はあるだろうが、この二つと中部圏との大きな違いは、再開発におけるスピード感ではないか。中部圏でもリニア開業を見越して各地で再開発計画が進んでいる。一方、コロナ禍などさまざまな理由から、順調に進んでいる計画ばかりでないというのが現状だ。そういった計画の遅れから東京や大阪ほど投資が流入せず、結果としてマンション開発にも閉塞(へいそく)感が漂っている」

▲名鉄都市開発が岐阜駅前に開発した『メイツ岐阜』

「名古屋を中心とした中部圏経済のこれからを考えると〝リニアインパクト〟という起爆剤は絶対に必要だ。ただ、リニア開業の遅れを理由に名古屋に拠点を置く企業が投資を渋っていれば、今後も現状のまま推移していくことになるだろう。今回、経済の中心となる名古屋駅周辺の再開発計画が本格化したことで、中部圏全体の投資が加速する可能性は十分にある」

「もう1点、中部圏のマンション開発におけるトピックとして、定期借地権付き分譲マンションの開発の加速を挙げておきたい。『何十年後かには更地になって戻ってくる』というのは地主にとってはリスクが低く、魅力的な案となるだろう。また消費者側にとっても〝老朽化したマンションを相続させる〟というリスクを避けることができる。地主とデベロッパー、消費者の3者にとって魅力的な選択肢になるのではないか」

「比較的楽観視している面もある。リニア開業は、ある意味で『国家プロジェクトとして名古屋が地方経済の中心になることを期待されている』と言っても差し支えないだろう。加えて岐阜や三重、静岡は、工場を中心とした小さな経済圏が確立されており、リニア開業はビジネス面だけでなく、観光やマンション開発にも影響を与えるのではないだろうか。もちろん、各事業者が行動に移すことが必須ではある。ただ、このエリアに住む1人の人間として、今後を楽しみに思っている」

②-1 迫る“二つの老い” 問われる“出口戦略”

旭化成ホームズマンション建替え研究所 重水丈人所長に聞く 2025/10/3

▲2026年4月施行のマンション関連法改正を「令和の大改正」と語る、旭化成ホームズマンション建替え研究所の重水丈人所長

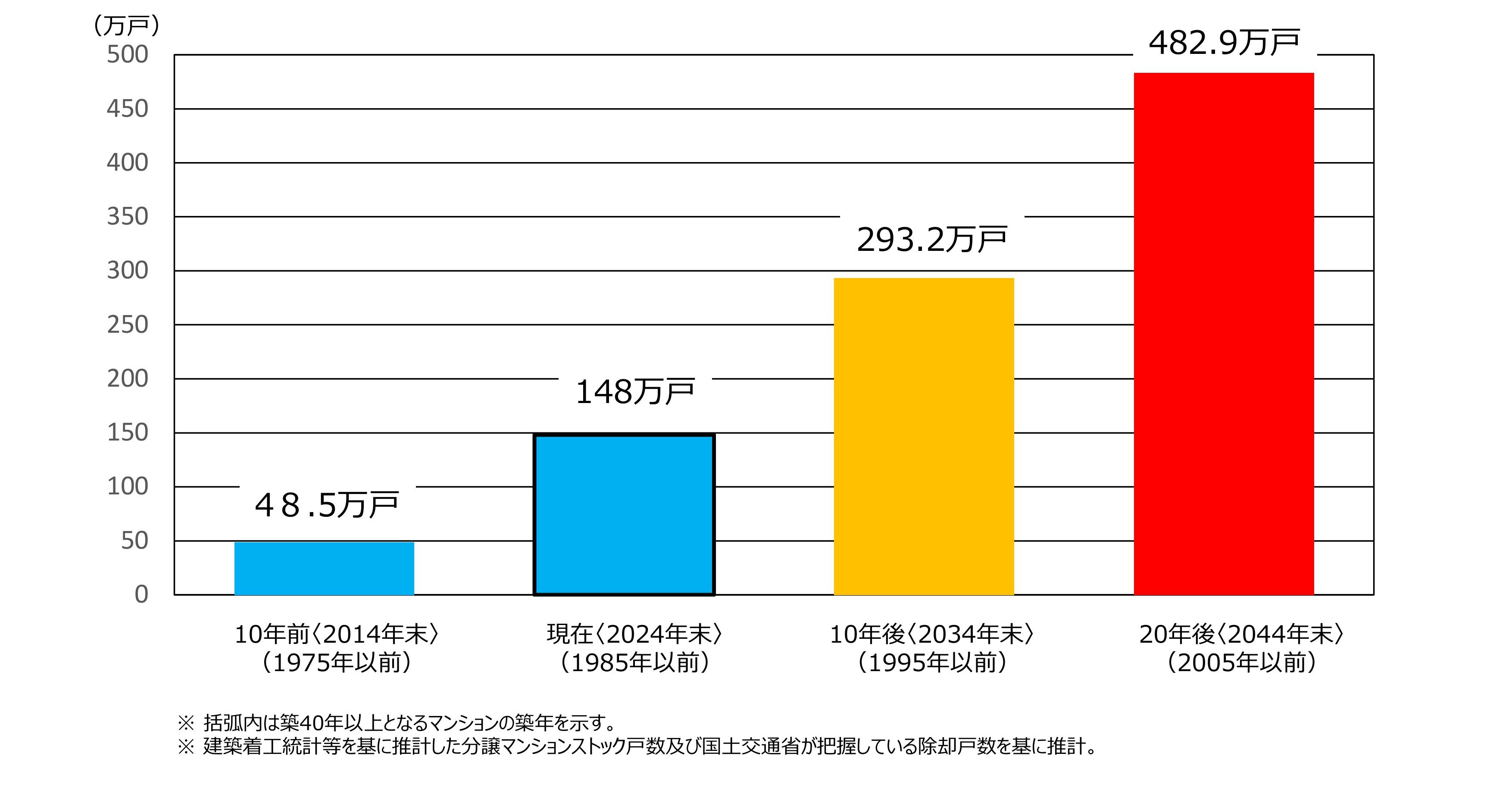

戦後80年を迎え、市街化や人口増加によりマンションは重要な社会インフラとして定着した。一方で、課題となっているのが高経年マンションの増加だ。マンションの老朽化が進めば外壁の剥落や災害時の倒壊などにより、マンション居住者だけでなく近隣住民に被害を及ぼす可能性もある。未来の安全なまちづくりにもためにも、建て替えなどにより建物の更新が必要となっている。

さらに、居住者の高齢化により役員の担い手不足が懸念される。こういった状況を踏まえ、国は区分所有法やマンション建替法といったマンション関連法を改正。2026年4月に施行する。今回の法改正を「令和の大改正」と語る、旭化成ホームズマンション建替え研究所の重水丈人所長に今後の老朽化マンションの行方について話を聞いた。(聞き手は神奈川支社報道部 森直貴)

▲築40年以上のマンションストック数の推移(国土交通省の資料より抜粋)

▲分譲マンションストック数の推移(国土交通省の資料より抜粋)

再生=建て替えではない

▲23年に建て替えが完了した「日興パレス白金」(写真左が従前、右が建て替え後)では、従前の自己居住率が38%だった

区分所有者に問われる出口戦略

▲マンション建て替え等の実施状況(国土交通省の資料より抜粋)

②-2 関西圏のエポックメーキングに 西日本最大規模の建て替え

京阪電鉄不動産 2025/10/3

大阪府堺市で「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」による建て替え事業として、西日本エリアで最大戸数規模のマンション建て替え事業「下野池第2住宅マンション建替え事業」を京阪電鉄不動産を中心としたJVが事業協力者として建替組合とともに進めている。国土交通省が定める「マンションストック長寿命化等モデル事業」に採択された同事業について京阪電鉄不動産の担当者に話を聞いた。(聞き手は大阪支社報道部 中込惟聖)

建て替え着手までの経緯

▲下野池住宅(提供/京阪電鉄不動産)

同建替え事業の特徴

老朽マンションの今後

▲トモニアルシティパース図(提供/京阪電鉄不動産)

■コラム■ 同潤会アパートを行く

建設当時の最先端、高級住宅 2025/10/3

初夏、東京都北区にある「URまちとくらしのミュージアム」を訪ねた。館内に移築復元された同潤会の「代官山アパートメント」を見学するためだ。

移築された世帯向け住戸には6畳の茶の間と4畳半の寝室があり、台所には流し台、ガスコンロ台、ダストシュート、米櫃、炭櫃が備わる。トイレは和風水洗式で、照明が玄関の明かりと兼用だった。浴室はなく、住民は敷地内の共同浴場を使用していた。現代の目で見ればいささか不自由さを感じるものの、建設当時は最先端の高級住宅として、世間の注目を集めたという。

1923年に発生した関東大震災で、東京・横浜などを中心に約42万戸の住宅が消失。住宅難解消のため、当時の内務省が主導して財団法人同潤会が設立された。34年発行の「同潤会十年史」には、〝―関東大震災に其の災害最も甚しかつた東京及び横濱に於ける小住宅の補給(中略)を目的とし―(原文、国立国会図書館デジタルコレクションより抜粋)〟と記されている。

同潤会は、一戸建て住宅団地などさまざまな種類の住宅を供給する中で、1926年から34年にかけて鉄筋コンクリート造のアパート群を整備した。

それからおよそ100年。アパートの多くは老朽化などを理由に解体されたが、往時の姿はURミュージアムの他、表参道ヒルズの東端に再現された「同潤館」にいまも見ることができる。

▲移築復元された代官山アパートメント

③-1 デジタル化で変化に強い組織づくりへ

長谷工コーポレーション 原英文執行役員に聞く 2025/10/10

▲原英文執行役員

施工性を考えた設計で品質を確保

「受注キャパシティーの拡大と、利益率の向上が重要だと考えている。それには業務の省力化・効率化やDX化が有効だ。建設業界は各現場の裁量が大きく、それが習わしでもあったが、これを変革し、現場での権限と責任の再配分を進めたい」

「例えば各現場のコンクリート打設の工程を一括して把握できれば、職人がそれぞれの進捗状況に合わせて効率良く近隣現場を回ることができる。作業の待ち時間も省け、効率化による職人の待遇改善にもつながる。そのために各現場の作業工程の情報などをデジタル・集約化しておく。その情報をAIで処理することで、最適な判断を出すといった活用方法が考えられる。現場単位での最適化から、もっと広域的な全体での最適化を図っていきたい」

「少子化に伴い将来的に職人の数が減る一方、外国人労働者の流入で増加傾向の業種もある。こうした点からも将来の見通しには不確定な要素が多い。あらゆる情報をデジタル化しておけば、こうした変化を反映させやすくなるはず。あらゆる変化に強い組織づくりが、ゼネコンには求められる」

「BIMやDXの活用は、長谷工内にとどまらず、サプライチェーン(建栄会)とも共有し、今までの情報伝達媒体からの脱却やリアルタイムに共有することで無駄を無くしたい」

▲1969年に完成した「芦屋松浜ハイツ」。1960年代の民間マンションブームの中、長谷工コーポレーション(当時の長谷川工務店)の第1号マンションとして開発した。

「単調な作業は機械化し、人の手が必要となるような難しい作業は職人が手掛けるなど、それぞれ得意分野を生かせる役割分担をしていきたい。またPC化や工業化、ユニット化することで施工区分を再編し、工事プロセスそのものを短縮化していく」

「DX自体が目的ではなく、あくまで生産性や効率性を上げるための手段として進めてきた。図面を標準化・規格化することで、職人はどの現場でも同じ仕様の図面を確認でき、見落としが減って作業の習熟度も上がっている」

「コストの適正化を目指す。これまでは現場ごとで予算付けしていたものをコストテーブル化し管理を一元化していく」

「予算管理については、本社の内勤業務とすることも一つの手段だ。その分現場は、安全管理や品質確保といった仕事に集中できるのが理想だ」

生成AIなどを積極的に生かす

「自社が施工した物件に住みたいと、顧客に思ってもらうための付加価値を生み出すことが重要だ。新築物件は今後減少するはずなので、事業主に加え、住む人にも選んでもらえるようなゼネコンを目指す。より生産性を上げるため、AIなどの活用も検討していく」

「その一例として、生成AIが施工管理者の危険予測を支援するシステムを導入する。若手社員はデジタルに馴染み深く、ベテラン社員に聞かずとも自ら調べることで正しい情報が得られるようなツールを増やしていきたい」

「設計・施工比率が高いのが特徴だ。また長く快適に住めるマンションを建設するため、1973年に開発した工法『コンバス』シリーズが原点にある。設計・施工をシステム化し、耐久性やメンテナンス性を高めた。現場の施工性を考えて設計し、品質を確保するという考えは、今につながっている」

▲設計・施工をシステム化した「コンバス」シリーズ。『財産になるマンションをつくる』を目指し、長く快適に住むための技術を追求した。居住水準を向上させ、耐久性・メンテナンス性を高めた。

「以前は少量多品種なものを職人が作っていたが、今後はBIMや機械化で安価に再現できる時代となる。デジタル情報と機械化を組み合わせ、さまざまなニーズに応えていく」

「昨今のAIの急激な進化を考えると、例えばAIが自動で工程表を読み込んで、資材などを発注する技術も出てくるのでは。省力化できる部分をより増やす方法を模索していきたい」

「他の業界では、競合メーカー同士が共同配送を実施しているケースもある。一定の競争は必要だが、こうした動きも今後考えていくべきでは。加えて施工図面の統一化などが進めば、より働きやすい環境が整う。ゼネコンは元請けとして人手不足を補うためにも、休暇の確保や待遇面の向上がより一層求められる」

「デジタル化については、自社の情報をかき集めた上で最適化することで、一定の効果が得られている。ただ一社だけではやれることには限界があるので、今後は建設業界だけでなく、運送業などの他業種と情報を共有することも必要だ。あらゆる情報の取得が容易になっている今、生成AIも格段に進化している。ぜひこうした新たな技術を、建設業でも積極的に生かしていくべきだ」

③-2 地域ゼネコンの挑戦

木内建設・フジ都市開発の分譲マンション戦略 2025/10/10

昭和が始まって100年、終戦から80年。日本のマンション供給は、高度経済成長期の団地開発やバブル経済下の超高層ブームを経て、いまや全国で暮らしの基盤として定着した。大都市圏では超高額物件が注目を集める一方、地方都市の分譲マンションは人口動態や地域経済に直結し、地域ゼネコンの役割が鮮明になっている。

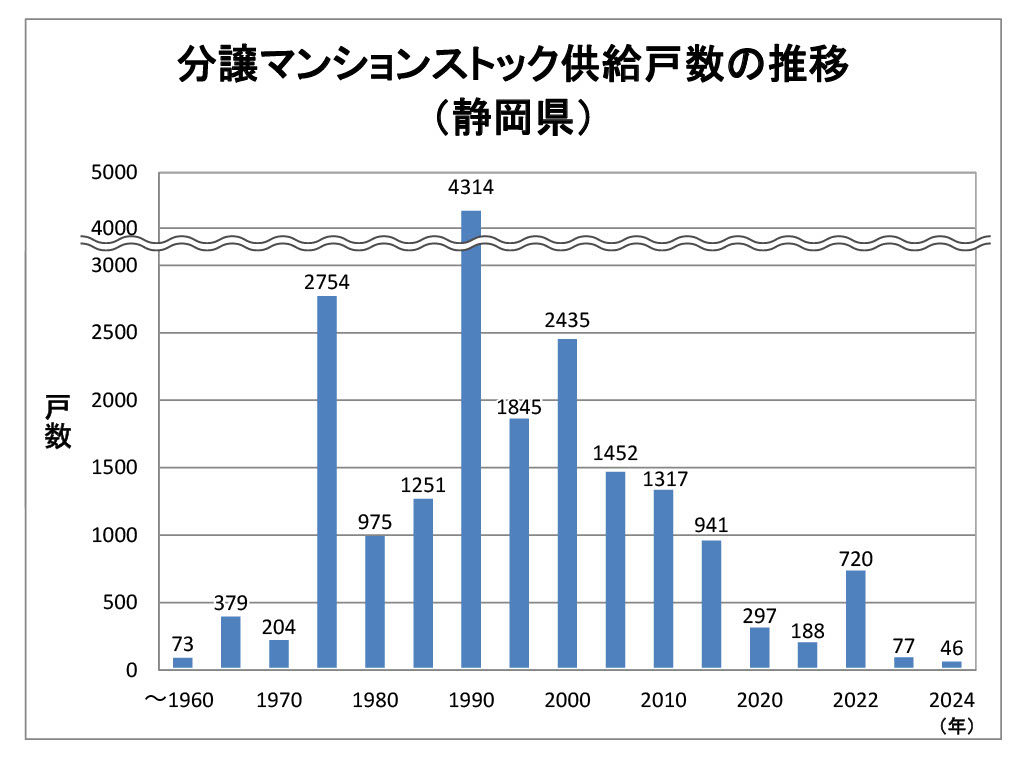

静岡県内でも、ピーク時の1990年代には毎年3000~4000戸ものマンションが供給されていたが、2018年以降は1000戸を切っている。資材価格や人件費の高騰、人手不足といった構造的な課題が深刻化する中で、地方の建設会社はどのように事業を継続し、住宅需要に応えているのか。木内建設(静岡市駿河区)と、グループ会社で分譲マンション「ウィスティリア」 シリーズなどを手掛けるフジ都市開発(静岡市駿河区)の取り組みを紹介する。木内建設業務支援推進室長の堀田充宣氏とフジ都市開発不動産事業本部課長の御室慎二郎氏にインタビューした。(聞き手は静岡支社報道部 松田実樹)

▲静岡県の分譲マンションストック供給戸数の推移

御室 「フジ都市開発の前身である木内建設不動産部が最初に手掛けた物件は『サンコーポ大岩』(静岡市葵区)。1979年に完成した。『サンコーポ』シリーズは県内で20棟ほど施工した。現在手掛ける『ウィスティリア』 シリーズは、県内を中心に46棟・2093戸の供給実績を持つ(2023年9月時点)。首都圏など県外でも大手デベロッパーと連携しながら、マンションを提供してきた」

▲フジ都市開発不動産事業本部課長 御室慎二郎氏

ICT活用と現場力の両立

堀田「現場ではタブレットやスマートフォンを活用し、情報の共有を迅速にして作業を効率化している他、協力会社の人材確保にも努める。協力業者の組織『木静会』では『優良職長制度』を設けて功績を正当に評価し、表彰の場を設けるなどしている。1年ほど前からリクルーティングも積極的に実施しており、今後も協力会社にとってのプラットフォームを広げていく」

「ICT技術の導入を積極的に進める一方、便利な仕組みに頼り切ってしまう危うさも感じる。デジタルとアナログのバランスをどう取るかは常に悩ましい課題。外注に任せっぱなしになってしまうのではなく、最終的には自分の目で確認し、判断することも大事。ゼネコンとしてのコアな部分を大事にしていく事も重要だと考える」

「今後は、技術者の暗黙知を形式知化する取組が重要。泥臭い事も含めてデータ化を行うことが本当の意味での技術伝承では」

▲木内建設業務支援推進室長 堀田充宣氏

企画・施工一体で進める

御室「マンションの開発では通常、デベロッパーが企画を立て、ゼネコンに見積もりを依頼する。ただ、最近は建築費が想定以上に高騰し、計画が止まるケースが多発している。さらに、見積もりが跳ね上がり、販売価格と折り合わないことが増えている。弊社では土地の仕入れ段階から木内建設と連携し、販売価格と建築費のバランスを初期の段階で検証する。設計の後戻りを防ぎ、計画を着実に進めることができるのが大きな強み」

市場環境の変化

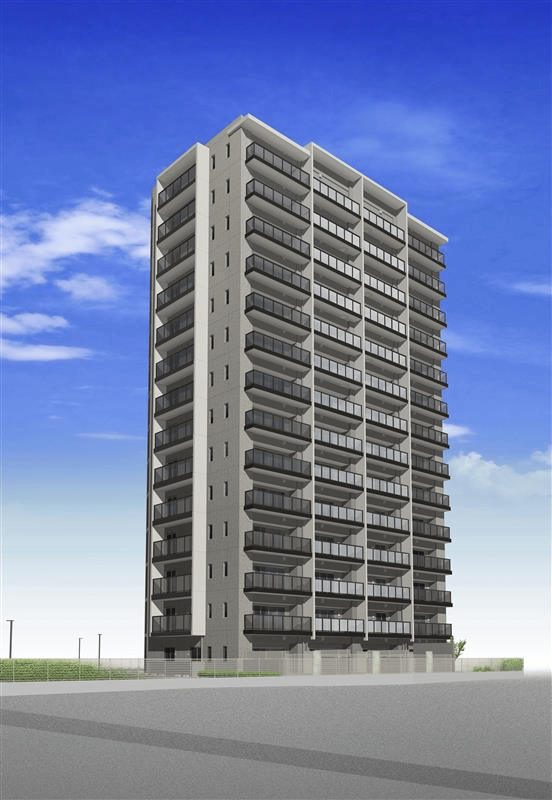

御室「全国的に人口減少が進む中で、県内でも市町によって格差がある。かつては静岡市内の中心部がマンション購入の定番だったが、価格が上がっており、郊外都市に需要が移っている。その一方で、コンパクトシティ化、移住の増加による中心市街地へのニーズも無視できない。また、津波のリスクにより沿岸部で人口減少が進む一方、東京から新幹線でアクセスが容易な三島市内や長泉町内などは需要が高まっている。10月に完成を控える『ウィスティリア長泉サウス』 もその流れをくんでいる」

▲ウィスティリア長泉サウス 南面パース

御室「長らく続いてきたデフレの時代から、建築費が高騰してインフレの時代へと大きな変化を遂げた。昨今では金利も上昇しており、マンションにとどまらず、住宅事業に携わる人にとっては楽観視できない状況が続くと予測される。このような縮小するマーケットでは”量より質”が問われる。住宅開発の可能性を見極めるうえ上で、将来推計人口を重要視しながら、都市中心部の再開発エリアや駅近、利便性の高い立地に投資していく」

堀田「異常気象や人材不足といった逆風は続くが、現場の工夫と協力会社との連携を深め、地域に必要とされるマンションをつくり続けたい」

御室「環境性能や防災性能、高齢者向けの高機能住宅など付加価値をつけることで差別化を図っていきたい」

③-3 ゼネコンとデベロッパー 両立体制を強みに

穴吹工務店 2025/10/10

▲左が建設本部長の石田直樹氏 右が開発本部長の大西努氏

また来たいと思える現場づくり

▲穴吹工務店 建設本部長 石田直樹氏

付加価値の提供 地域・購買層ごとに差別化

▲穴吹工務店 開発本部長 大西努氏

サーパスのリブランディング 全社一丸で

▲最上位ブランド『ザ・サーパス徳島町』。西日本で初めての販売開始となる

サーパスブランドの向上 社内の活性化から

▲人材交流や社内インターンシップを通し、社内の活性化を図ってきた

③-4 地域の信頼に応えられる企業として

中国建設工業 小銭直樹取締役特建部長に聞く 2025/10/10

▲思いを語る小銭特建部長

特建部を設立した経緯

現場の課題や取り組み、解決方法について

▲施主の安心・安全を守りつつ、未来のエースを育成

ゼネコンとしての役割はどのように考えるか

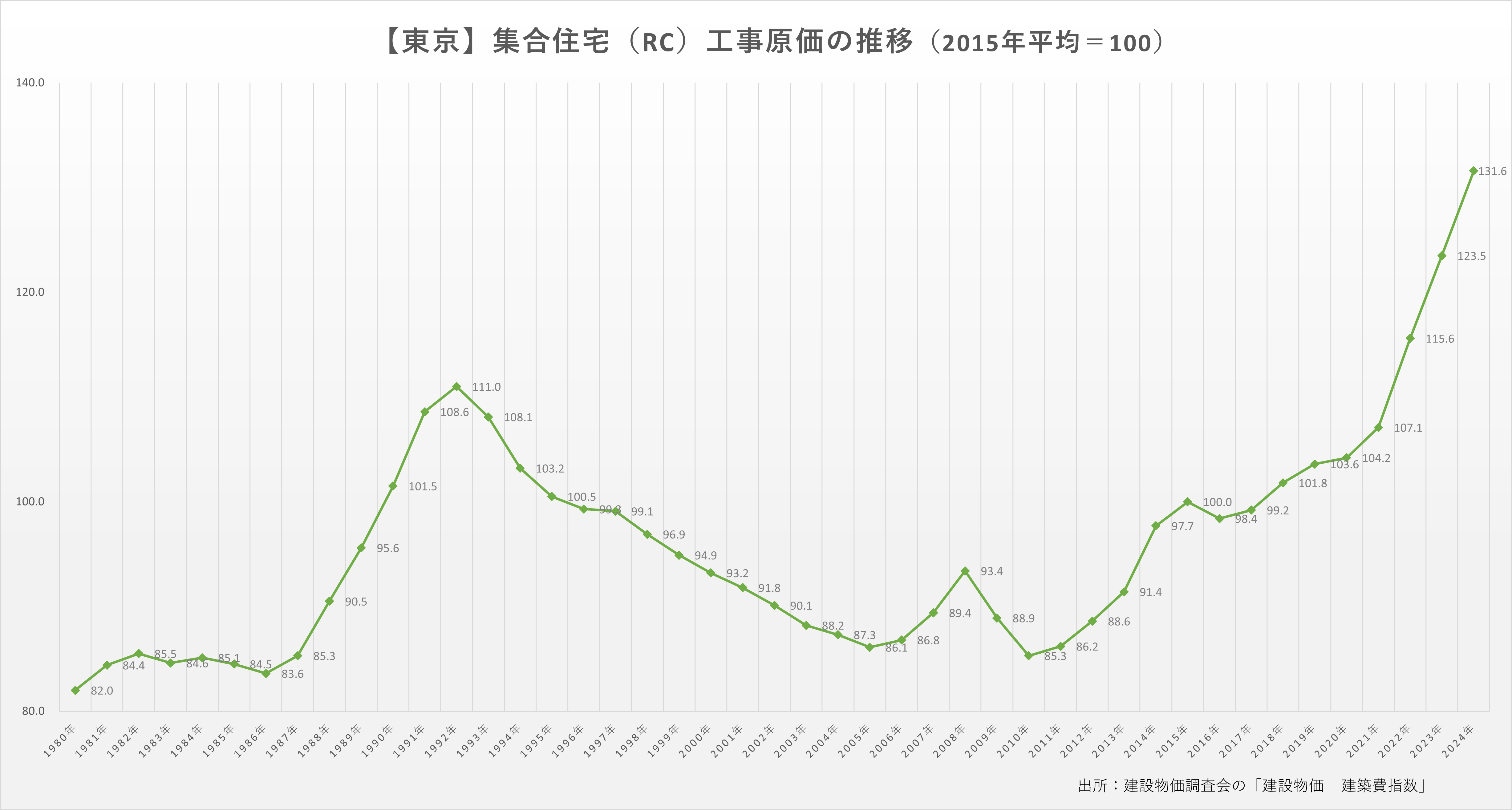

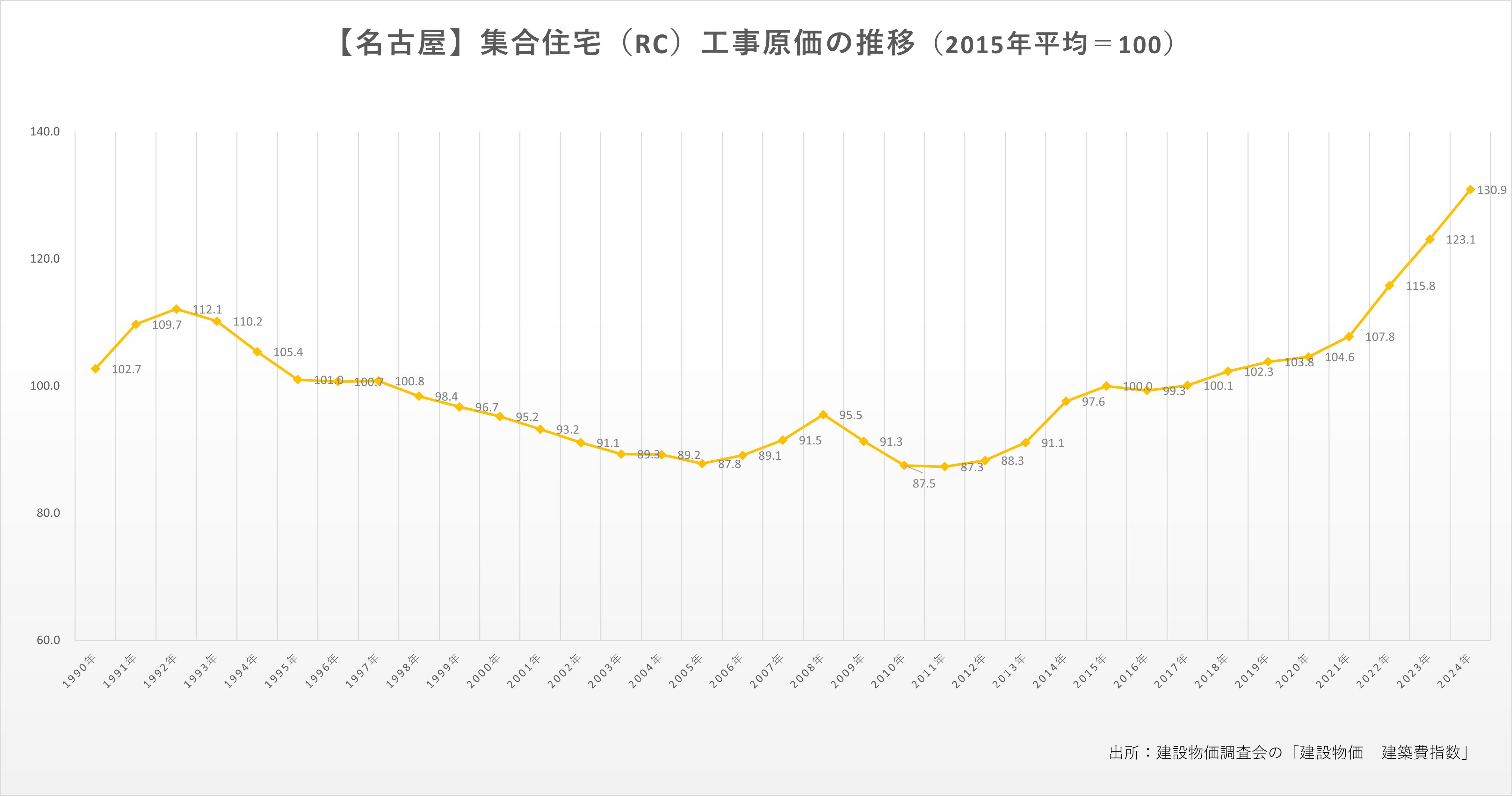

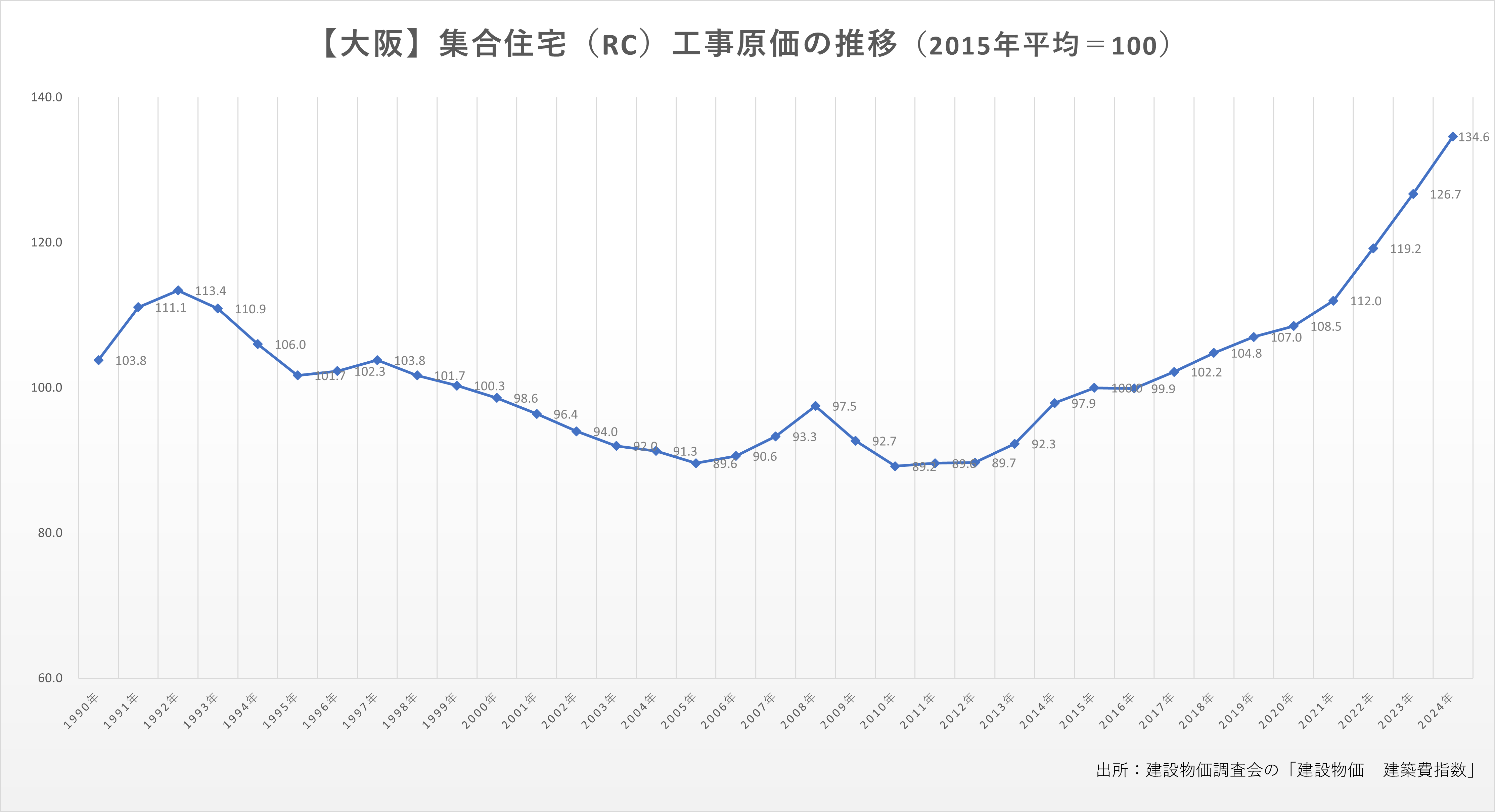

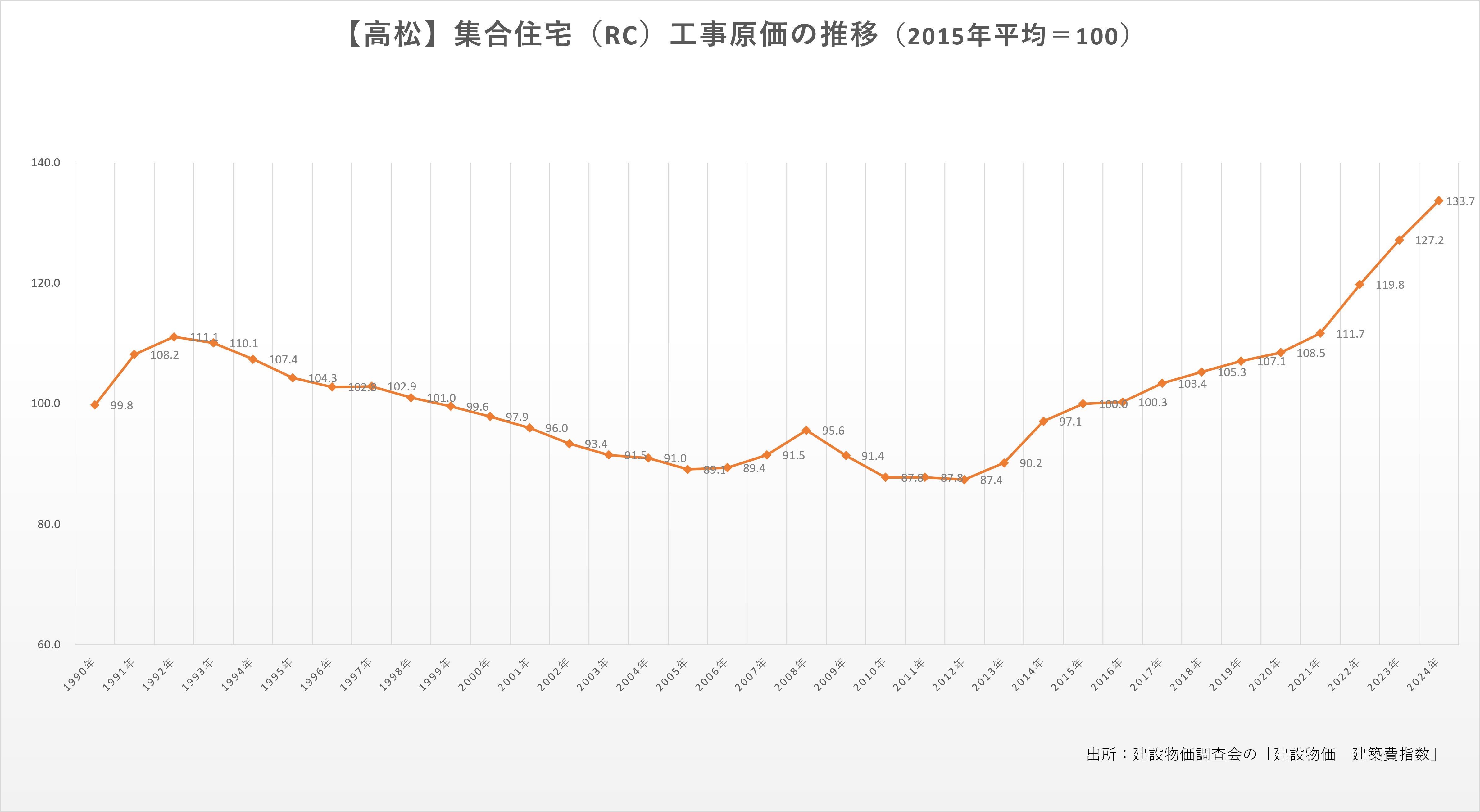

各地域の集合住宅(RC)工事原価の推移

▲東京(クリックで拡大)

▲名古屋(クリックで拡大)

▲大阪(クリックで拡大)

▲高松(クリックで拡大)

昭和百年/戦後80年の社会動向と主な住宅政策

▼クリックで拡大▼

(電子版レイアウトは井上裕太郎が担当)