連載『カスハラと建設業』

〈上〉度を越えた要求、難題に苦慮 若手の離職も 2025/4/1

▲夜間工事に対するクレームは想像に難くない(写真はイメージ)

「うるさい!工事を止めろ!」

現場に響いた大声で作業員の手が止まる。責任者が急いで声の主のもとに駆け寄ると「工事の音がうるさくて眠れない」と怒り心頭だ。

聞けば夜勤の仕事に従事していて、昼から夕方に睡眠をとるという。工事が始まってしばらくは我慢していたが、限界に達したらしい。

「工事の間はホテルを手配しろ」と詰め寄ってきた。それは難しいとの返答に「ならば工事を続けるな」と引き下がらない。

そのまま1時間ほどやりとりを続けたが話はまとまらなかった。当日に予定していた作業は終わりそうもなく、施工スケジュールを見直す必要もあるため、発注者の自治体に相談することにした。

現場は対応方針が決まるまでストップする。責任者は「今日は残業だな」と心の中でつぶやいた。

◇◇◇◇

別の現場でのこと。責任者は着工に先立ち周辺の家や店舗を回っていた。

工事は古くなったインフラを新しくして、地震などの災害時にも被害が出ないようにする公共事業。道路の掘り返しによって一部を通行止めにせざるを得ないことを伝えるためだ。

ある店舗で説明を終えた後、店主から「お客さんが減るでしょう。売り上げは補填(ほてん)してもらえるよね」と打診された。

工事の意義を再度説明して理解を求めたものの、「大切なのは分かるが、売り上げのダウンは困る」と譲らなかった。

◇◇◇◇

工事現場には周辺の住民や会社などからさまざまな要求が寄せられる。進捗を図るためには要求への真摯(しんし)な対応が不可欠だ。

ただ、要求は正当なものばかりではなく、度を越えた内容だったり、時には高圧的な態度で無理難題を飲ませようとしたりするケースもあるという。

現場レベルで手に負えなければ発注者に相談することになるものの、作業の中断に伴う工程の再検討は避けられない。確保していた作業員や警備員に対する賃金の支払いなどが利益を圧迫する。

さらに「理不尽な要求」に神経をすり減らし、耐え切れなくなった若手が離職してしまう事態も起きているという。人手不足が深刻な建設業にとっては大きな痛手だ。

◇◇◇◇

顧客からの行き過ぎた要求「カスタマー・ハラスメント」(カスハラ)が社会問題化する中、東京都はカスハラを防止する条例を4月1日に施行した。建設業との関わりや業界の思いを探った。

〈中〉現場の周辺住民も関係者 「態度」「内容」次第でカスハラに 2025/4/4

▲成蹊大学 原昌登(はら・まさと)教授

「条例では、商品やサービスの提供を直接受ける『顧客』または『就業者の業務に密接に関係する者』を『顧客等』と定義した上で、『顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの』がカスハラに当たるとしている」

「著しい迷惑行為とは、『暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為』。分かりやすく言えば、カスハラかどうかを見分ける基準は、要求時の態度とその内容がおかしいかどうかだ」

「最初に思い浮かぶのは公共工事を発注する行政。公共工事は決められたルールに乗っ取って発注されているだろうから、要求の内容でカスハラは発生しにくいはず。それでも発注者と受注者という関係があるため、発注者側は要求に際しての態度に注意する必要がある」

「次に挙げられるのは、民間工事の施主と受注者、あるいは元請け企業と下請け企業の関係。物価上昇や人件費が増加している中で、施主や元請け企業が価格転嫁に全く応じないなど、極端な事例であればカスハラと見なせる可能性がある。ただ、民間の企業間取引では何がカスハラに当たるのかを判断するのは難しい。今後、線引きが議論されていくことになる」

「『顧客等』の定義にある『就業者の業務に密接に関係する者』には、工事現場の周辺住民も含まれる。その意味では工事現場の就業者に対する、周辺住民からの不当な要求はカスハラになると考えられる」

「第4条で『何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない』と規定した。罰則はないものの、セクハラやパワハラも含めて、ハラスメントを禁止した法令ができたのは国内で初めて。社会に非常に強いメッセージを発信したと思っている」

「カスハラを受けた就業者は、業務への意欲やモチベーションが低下する。精神疾患を発症し、最悪の場合は仕事を辞めてしまう。また、カスハラを受けた企業のイメージが低下することもある。カスハラはサプライチェーンの全てに悪影響を与える行為だ」

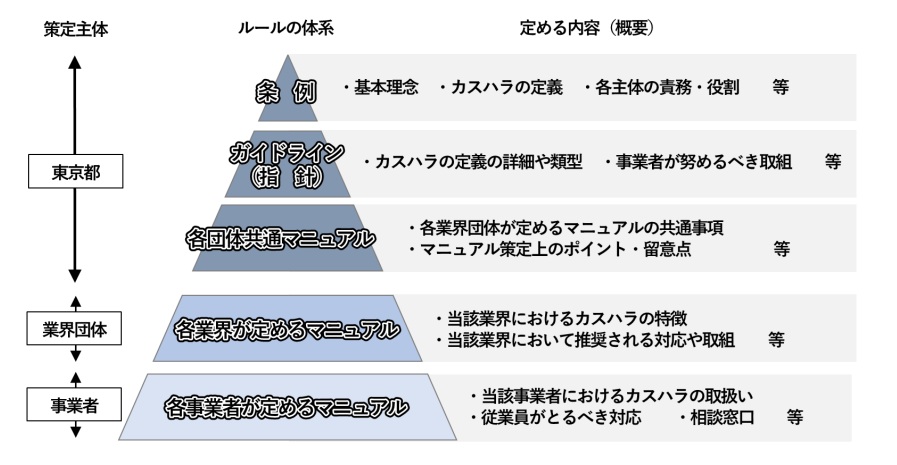

「カスハラが起きないようにするためには、カスハラは悪だという認識が社会に広まることが大切だ。ただ、個々の企業でできることには限界がある。それぞれの業界の実情に即した対策を業界団体が考え、個々の企業に水平展開するような取り組みが求められる」

〈下〉互いの立場「尊重」を カスハラへの意識は変わるか 2025/4/7

▲都は業界団体を通じて事業者にカスハラの認知・対策を行き届かせる考えだ

(この連載は東京支社報道部・丸川優希が担当しました)