連載『建設業の採用戦略』

少子高齢化によって、社会全体に技術人材が不足しています。技術者の数が受注に直結する建設業にも、工業高校や大学の土木・建築学科からの新卒採用だけでなく、普通高校からの新卒採用、他産業からの中途採用、派遣技術者、さらには外国人技術者の採用に視野を広げる企業が増えています。同じように土木・建築系の人材が不足している官公庁の採用活動も、技術人材の奪い合いに拍車を掛けています。

技術者採用の今とこれからの展望について伝える連載です。

①迫る高齢層の大量退職 技術系人材を獲得するには 2025/1/6

▲技術者の採用が建設業にとって最大の経営課題になりつつある

(写真は都内で開かれた合同企業説明会)

高年齢者雇用安定法では、70歳までの高齢者の雇用を確保するため、事業主に定年制の廃止や定年の引き上げ、継続雇用制度の導入といった「就業確保措置」を講じる努力義務を課している。厚生労働省の調査によると、この就業確保措置を講じている建設業は回答者の43・6%(2024年6月時点)と、全産業で最も高い。このことは、建設業の高齢化が他産業よりも進み、高齢者に頼らざるを得ないことの裏返しであるとも言える。

高度経済成長期以降、日本の生産年齢人口の中核を担ってきた団塊の世代(1947~49年生まれ)が、2025年に後期高齢者(75歳以上)になる。全産業で団塊の世代の大量退職が進み、深刻な人手不足が広がることが予想される。

いわゆる〝2025年問題〟と呼ばれる高齢者の大量退職によって、若年層の採用ニーズはさらに高まり、産業間の人材獲得競争がさらに激化する。他産業よりも高齢化が進んでいる建設業の人手不足感はかつてないほどい高まることが予想される。

建設業の担い手確保の主なターゲットとなってきたのは、高齢化や採用難が問題視され続けてきた技能者で、技能者の人手不足には、外国人材の受け入れといった対策が講じられている。

ただ、技術者の人手不足感も、ここにきて急速に高まっている。厚生労働省がまとめた雇用動向調査によると、24年上半期の建設業の未充足求人は13万5400人=グラフ参照となり、欠員率(常用労働者に対する未充足求人数の割合)は5・4%と全産業で最も高くなった。このうち技術者の未充足求人も4万1300人と全体のおよそ3分の1を占めるようになっている。

建設投資が急激に落ち込んだ2000年代に採用を控えたため、ゼネコン各社は10年代に入って新卒採用を大幅に増やした。日本建設業連合会の調べによると、会員企業の土木系の技術者のうち、20歳代の若手技術者は全体の23%(22年度時点)を占めるようになった。10年前と比べると、全体に占める割合は2倍に増加している。

これまで地域の建設業に技術人材を輩出してきた工業高校の卒業生にも、大手企業に就職するケースが増えている。地元の政令市や中核市に技術職員として就職する卒業生も多い。

ある工業高校の建設系学科には、昨年の夏に850社から求人票が集まったが、この春の卒業生は60人にすぎない。この高校の教員は「どうやって生徒を振り分ければいいのか」とため息をつく。

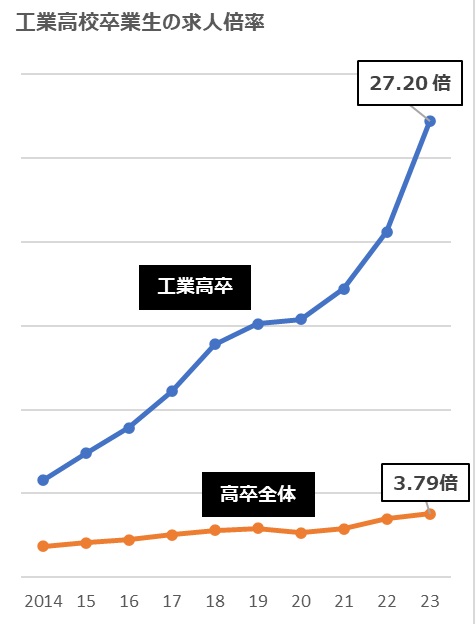

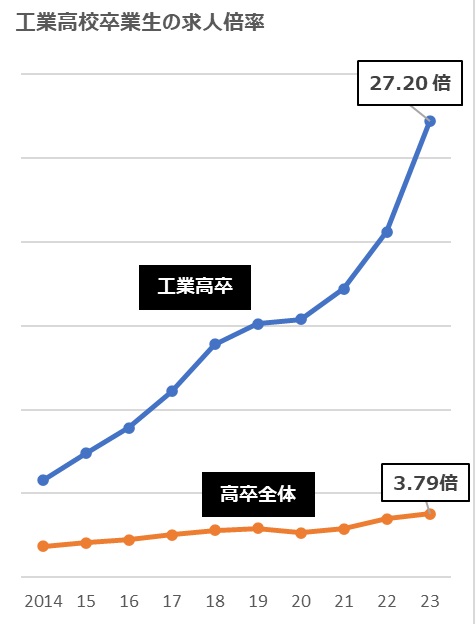

全国の工業高校の求人倍率は平均27・20倍。工業高校の卒業生を採用するハードルはあまりにも高くなった。そもそも、工業高校に入学する生徒の数も減少し、定員割れする建設系学科が相次いでいる。これまでのように工業高校や理系の大卒生だけでは、十分な若い技術人材を獲得することが難しくなっている。

②激化する工業高卒採用 「学校あっせん」に変化も 2025/1/15

工業高校卒業生の求人倍率の上昇が止まらない。全国工業高等学校長協会の調べによると、工業高校卒の求人倍率は10年前に5・79倍だったが、2024年3月卒で27・20倍まで上昇した=グラフ参照。企業が生徒の採用を熱望する一方で、生徒や保護者の〝普通科志向〟が一般的になり、工業高校自体が定員割れにも悩んでいる。

卒業生に求人が殺到し、求職との間に記録的なギャップが生じている現状を工業高校の教員はどのように見ているのか。

都立葛西工科高校の建築科で教鞭(きょうべん)をとり、全国高等学校土木教育研究会の幹事も務めている東君康教諭は「建設会社からたくさんの連絡をもらうが、求人票の数に対して生徒の数が少なすぎる」と話す。今年3月に卒業する在校生に対し、同校に建設関連の企業から届いた求人票は850件に上った。

工業高校では、教員が企業に就職先として推薦する学校あっせんが行われる。生徒がどのような職種に適しているのか見極め、教員が求人票を提出した企業に推薦する。ところが今の工業高校では、「どのような仕事がしたいのか、まず生徒に聞くところから始める」と、進路指導の在り方も大きく変化している。

東氏は、生徒の職業観がこの10年で大きく変わったとも感じている。「確実性や堅実を求め、タイムパフォーマンス(時間対効果)を重視する生徒が増えた」という。長い時間を掛けた過程そのものを評価するような、これまでの考え方は通用せず、短い時間で高い効果や満足度を得ようとする傾向がある。

東氏も、50分ある授業を10分程度に細かく区切るよう、授業を変えた。その一方、「全体像を知りたいと感じる生徒は多く、授業全体に起承転結をつくっている」と授業の進め方を工夫している。

建設現場の仕事に置き換えて考えれば、「品質管理、安全管理、施工計画などを技術者が一人でこなす施工管理の仕事も、分散型にしたほうが若い世代には向いているのではないか」とも話す。

高校の教員にも、建設業と同じように、あるいはそれ以上の人手不足と働き方改革の波が押し寄せている。「教員だけでは、建設現場のリアルを伝えることができない」とも感じている。工業高校の入学者数は年々減少しており、危機感は強い。

「高校生でも社会の要請に応えられる、社会の一員として活躍できることを授業の中で実感できるようになれば」と考えている。「外部の専門人材に協力してもらい、体験型授業を増やしたい。教師が社会と生徒をつなぐパイプ役としての役割を取り戻したい」と強調する。

③多様化する技術者の働き方 第2新卒がターゲット 2025/1/22

新卒の技術者採用のハードルが高い中小建設業にとって、中途採用は貴重な人材確保の機会として重みを増している。主なターゲットは、転職市場への供給が拡大している第2新卒だ。建設技術者の人材紹介を手がけるヒューマンリソシアの髙橋良久人材紹介事業部長は、中小建設業が人材獲得競争に競り勝つには給与や休日、キャリア支援などで「『絶対に負けない』という武器を作る必要がある」と説く。

▲ヒューマンリソシア人材紹介事業部長 髙橋良久氏

厚生労働省のまとめでは、建設技術者の有効求人倍率は5・57倍(2023年平均)で、過去10年間で最も人手不足が深刻になった。しかし、企業規模によって実態は大きく異なる。大手~準大手ゼネコンの新卒採用はこの数年間、比較的好調に推移してきた。このため、大手は中途採用で、空洞化している30歳台~40歳台の「即戦力」の確保を強化していると髙橋氏は指摘する。

一方、中小建設業は新卒採用で苦戦を強いられている。そこで、新卒で就職して2~3年後の「第2新卒」を中途採用のターゲットとし、若手の確保につなげる動きが活発になっているという。

建設技術者の転職市場では、第2新卒の若年層の求職が増えている。大手ゼネコンに就職して施工管理の経験を積んだものの、業務量や責任感の重さなどから離職し、新たな職場を探す若手技術者が求職のターゲットだという。

こうした層が狙うのが、現場所長の書類作業を支援するポジションだ。時間外労働の罰則付き上限規制の適用を背景に、技術者の時間外労働を減らすため、現場支援要員へのニーズは建設会社の側でも高まっている。

髙橋氏は現状を、「現場所長の仕事をプロセスごとに分担するような考え方が広がってきたのではないか」と見る。工程管理や品質管理、予算管理といった技術者のコア業務とそれ以外の業務を分け、分業しながら生産性を高めるイメージだ。遠隔から現場状況を把握できるようなICTツールの普及がこうした変化を後押しする。

では、技術者の中途採用に当たって建設会社が気を配るべき点は何か。髙橋氏は▽給与水準▽休日数などの働き方▽キャリアステップ―の三つの重要性を強調する。特に建設技術者は、資格や経験に応じた給与水準が転職市場で可視化されやすく、求職者も待遇への意識が強い。給与水準であれ、年間休日数であれ、求人側の中小建設業には、大手と競合できる“売り”が求められる。

建設技術者の働き方が多様化する今、現場支援業務のような柔軟なキャリアルートを示すことも、求職者を引きつける新たな武器になるかもしれない。

④「技術者に向き合う企業に」 採用で終わらない人材獲得競争 2025/1/29

2021年4月に新卒入社し、3年以内に離職した大卒者は34・9%となり、過去15年で最も高い水準となった(厚生労働省調べ)。高卒者は38・4%とさらにこの割合が高くなる。厳しい人材獲得競争を乗り越えて採用しても、3人に1人の新入社員が3年で会社を離れてしまう。労働市場の流動化が進んだ今、人材獲得競争は採用の時点で終わるわけではない。

「求職者である技術者に向き合う姿勢を大切にしたい」。建設技術者の派遣最大手である夢真(東京都港区)の小川建二郎代表取締役社長=写真=は、この10年で深刻化した技術者不足を前にそう考えるようになった。顧客である建設会社だけでなく、「求職者からも選ばれる企業になる」ことの重要性を感じている。

▲小川社長は「労働市場の流動化はむしろ採用にとって追い風」と話す

夢真を中核企業とするオープンアップグループでは、建設業向けの派遣技術者として合計約9000人を抱えている。このうち、夢真の技術者約6500人は、大手ゼネコンから中小建設業まで、実に1100社に派遣され、現場の施工管理などを担う。

売り手市場の採用環境の中、特に若年層の間では人材の流動化が進んでいる。同社の技術者も20~30歳代が全体の85%を占め、他産業から転職してくる人材も多い。未経験者が大半を占めており、建設会社と同じように離職者も出るが、小川社長は「労働市場の流動性がなくなるほうが、採用面では厳しくなる」と感じている。

同社の技術者は派遣先に認められ、毎年100人程度が大手ゼネコンなどに転籍する。「技術者本人にとってキャリアアップになる転籍はむしろ後押しする。大手ゼネコンに転籍できることが、夢真の採用面でプラスに働いている」と捉えるようになった。

未経験者の不安を解消するため、原則2週間のカリキュラムで研修も行う。同業他社にはない独自の研修センターも保有している。2024年度に技術検定から学歴要件が廃止され、未経験者が建設業界に入りやすい環境が整ってきた。「派遣先の建設会社も、未経験者に対して寛容になってきている」という。

時間外労働の上限規制が適用され、自社の技術者の長時間労働を回避するため「派遣技術者の比率を高めようとしている企業もある」。堅調な建設投資を背景に、今後も技術者派遣に対する需要は伸びる見通しが高い。

顧客である建設会社からも「技術者をしっかりフォローすることが求められている」という。小川社長は「在籍する技術者に向き合うことが顧客に向き合うことにつながり、ひいては建設業界全体に貢献することにもつながるはずだ」と強調する。

⑤注目高まる外国人技術者 キャリアの道筋描けるか 2025/2/5

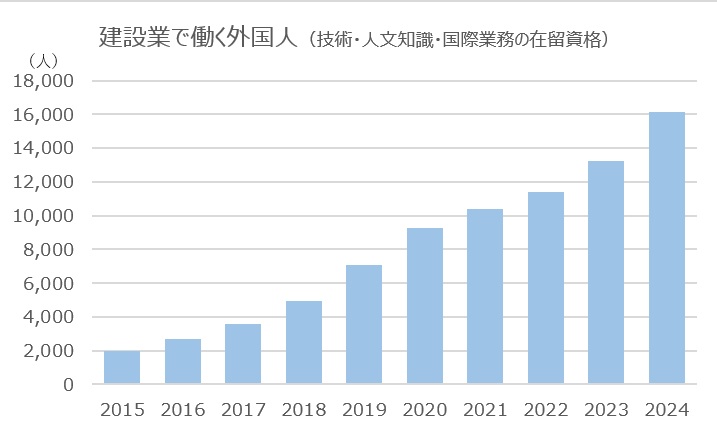

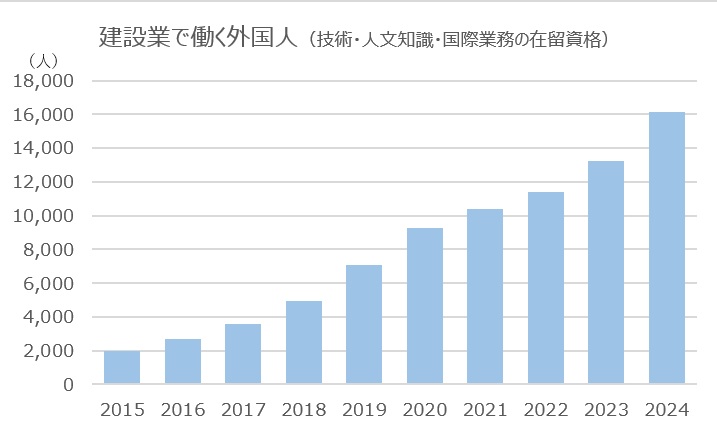

日本の建設業で働く外国人は2024年に約18万人となり、過去最多を更新した。技能実習や特定技能の在留資格で滞在する外国人は、技能職として現場を支える。一方、技術者などとして働く人の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」(技人国)も1万6000人を超え、過去最多となった。深刻化する人手不足を背景に、技能者だけでなく、技術者についても外国人受け入れが拡大しつつある。

昨年9月、国土交通省は外国人技術者の採用を希望する日本の中小建設業向けに、初めての人材マッチングイベントをインドネシアで開いた。建築学や土木工学を専攻する現地の大学生・卒業生ら約230人が参加し、実際に複数人の採用につながったという。手応えを感じた国交省は、外国人技術者の採用支援を25年度に拡充する方針だ。

技能者は技能実習、特定技能という在留資格の制度に沿った採用のルートやキャリアパスが整備されているが、技術者はそうではない。大手ゼネコンは別として、「地方の中小元請けでノウハウのあるところは少ないのではないか」と国交省の担当者は指摘する。中小建設業向けに外国人技術者に特化した採用・定着のハンドブックを3月をめどに公表し、こうしたニーズに応える。

技人国の在留資格で入国するには、日本の大学と同等と認められた海外の大学を卒業するなどの要件がある。建築・土木系の学科を専攻していれば建設分野の知識水準は担保できる一方、日本で施工管理技士として働くには日本語能力が壁となる。現場での発注者・技能者とのやりとりでは、高いコミュニケーション能力が必要とされるからだ。

このため、外国人技術者はこれまで、設計やCADオペレーターといった職種の受け入れが目立っていた。ただ、技術者派遣事業を展開する夢真は近年、ミャンマー人を採用し、現場技術者として派遣する事業を開始した。深刻な技術者不足や時間外労働の上限規制を背景として、派遣技術者としての外国人受け入れも始まった。

技術検定制度の見直しにより、24年度からは19歳以上であれば学歴を問わず、1級第1次検定を受験できるようになった。若年者を建設業界に呼び込むための制度変更だが、これにより国内に居住する外国人の受験の機会も広がった。

特定技能の資格で在留する外国人が技術者として働けるよう望む声も建設業界では根強い。在留資格に応じた業務内容を制度的に整理する必要があるとは言え、実現すれば、建設分野で働く外国人に新しいキャリアルートが用意されることになる。

⑥技術者の役割、再考すべき 施工管理に分業も 2025/2/12

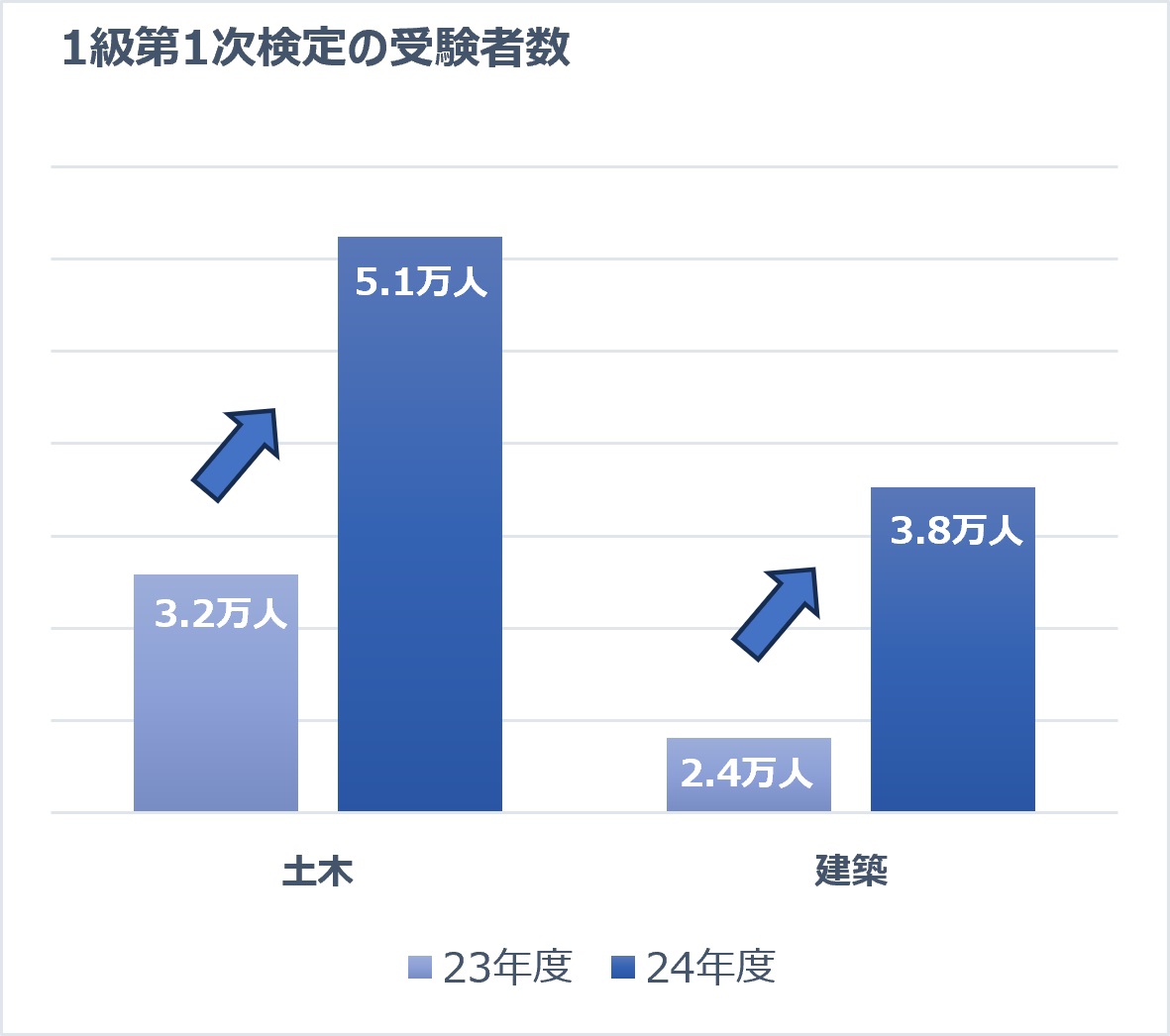

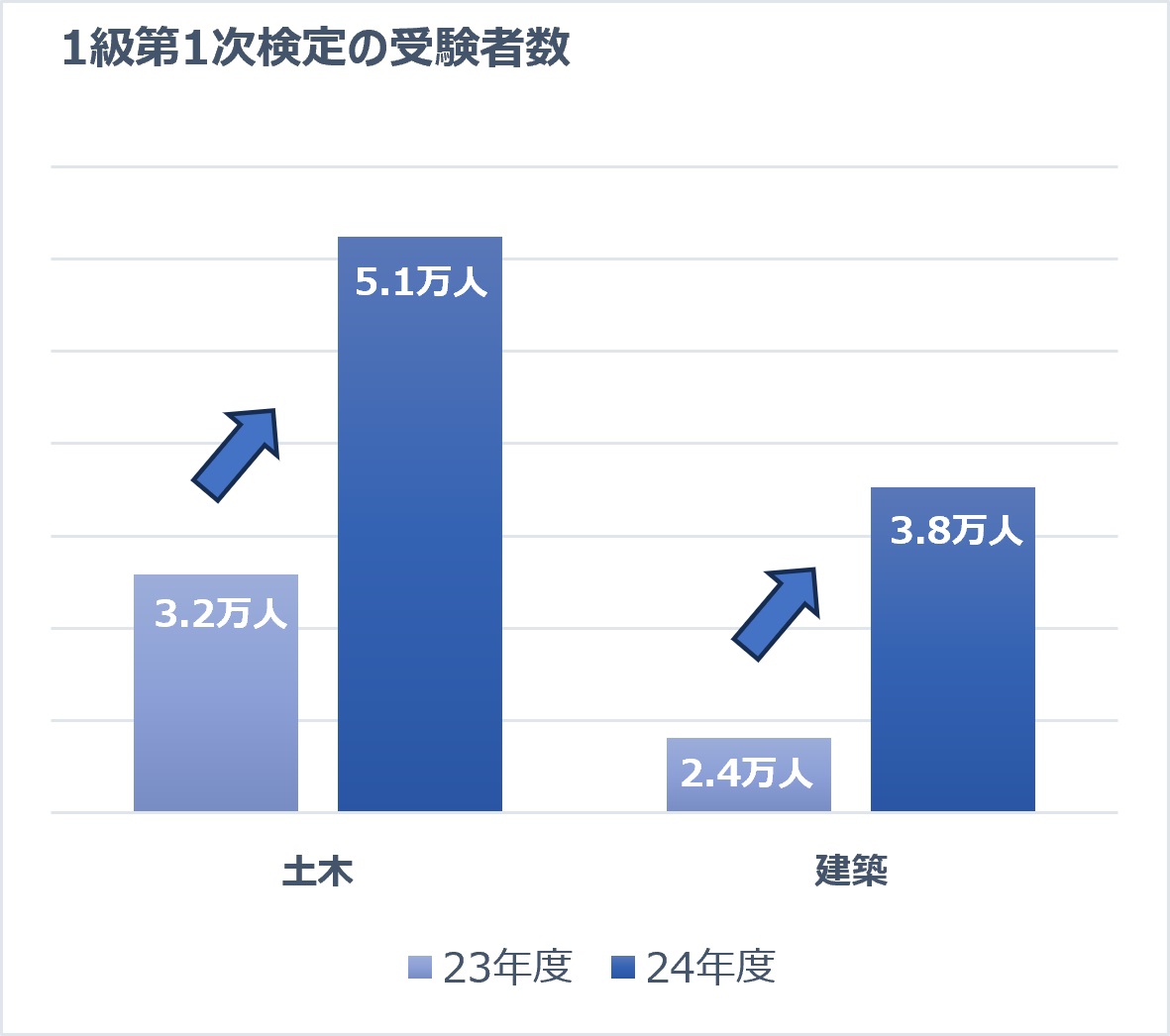

これまでは指定学科卒の理系人材に優位だった技術検定の受験資格が見直され、19歳以上であれば、実務経験や学歴を問わずに1級第1次検定を受験できるようになった。文系の最終学歴であっても、入社後すぐにでも国家資格を取得できるこの制度改正によって、採用のターゲットは広がり、業界全体の採用戦略の大きな転換点になった。

2024年度の1級第1次検定の受験者数は、全7種目で約5万0748人(前年度比51・0%増)、合格者数は1万9478人(44・9%増)増加した。合格者に19歳~24歳が占める割合は17・1%となり、前年度よりも10ポイント以上の上昇となった。若年層の受験機会を広げる今回の制度改正は、想定を上回る結果が出た。

資格取得までの期間が長いことがネックになっていた、文系の大卒、普通高校卒、他産業からの中途採用に対しても、積極的に採用をアプローチする企業が増えている。日本語能力が伴えば、外国人であっても資格取得の条件は同じだ。今後は、技術者として外国人を受け入れる企業も増えるだろう。

1級第2次検定の受験には、最短でも3年以上の実務経験が求められるが、24年度のような受験の傾向が続けば、監理技術者として現場に従事できる1級施工管理技士の平均年齢の低下が進むのは確実だ。

ただ、若手技術者が資格を取得したとしても、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理といった多岐にわたる技術者本来の役割をすぐに果たせるわけではない。総合評価落札方式で技術者の実績を評価する公共工事では、経験の少ない若手技術者だけを抱えていると受注もままならなくなる恐れがある。

技術者とともに深刻な技能者の人手不足を解消しようと、国土交通省は省人化が可能な施工の自動化や遠隔施工の現場実装を急いでいる。こうした新しい技術に対応するため、施工管理の在り方も変わろうしている。

経験の浅い若手技術者の負担を軽減するためにも、施工管理の分業が求められている。技術者の書類作成業務などをバックオフィスから支援する建設ディレクターのような新しい職域が、今後さらに必要かもしれない。

若年人口の減少によって、現在の施工力を維持するのであれば、求める人材だけで採用を充足させることは極めて難しい。文系新卒や中途採用といった多様な人材を受け入れることは必須だ。未経験者の採用や若年層の即戦力化を進めるためにも、これまでの技術者の仕事にとらわれない、新しい現場の技術者像を考える必要がある。(この連載 了)