連載『「新3K」知っていますか?』

本連載では、建通新聞社が行ったアンケート結果を踏まえ、人材育成を担う教育現場の声、建設業が一般メディアでどのように報じられてきたかを取材し、建設業界のイメージアップの道筋を探ります。

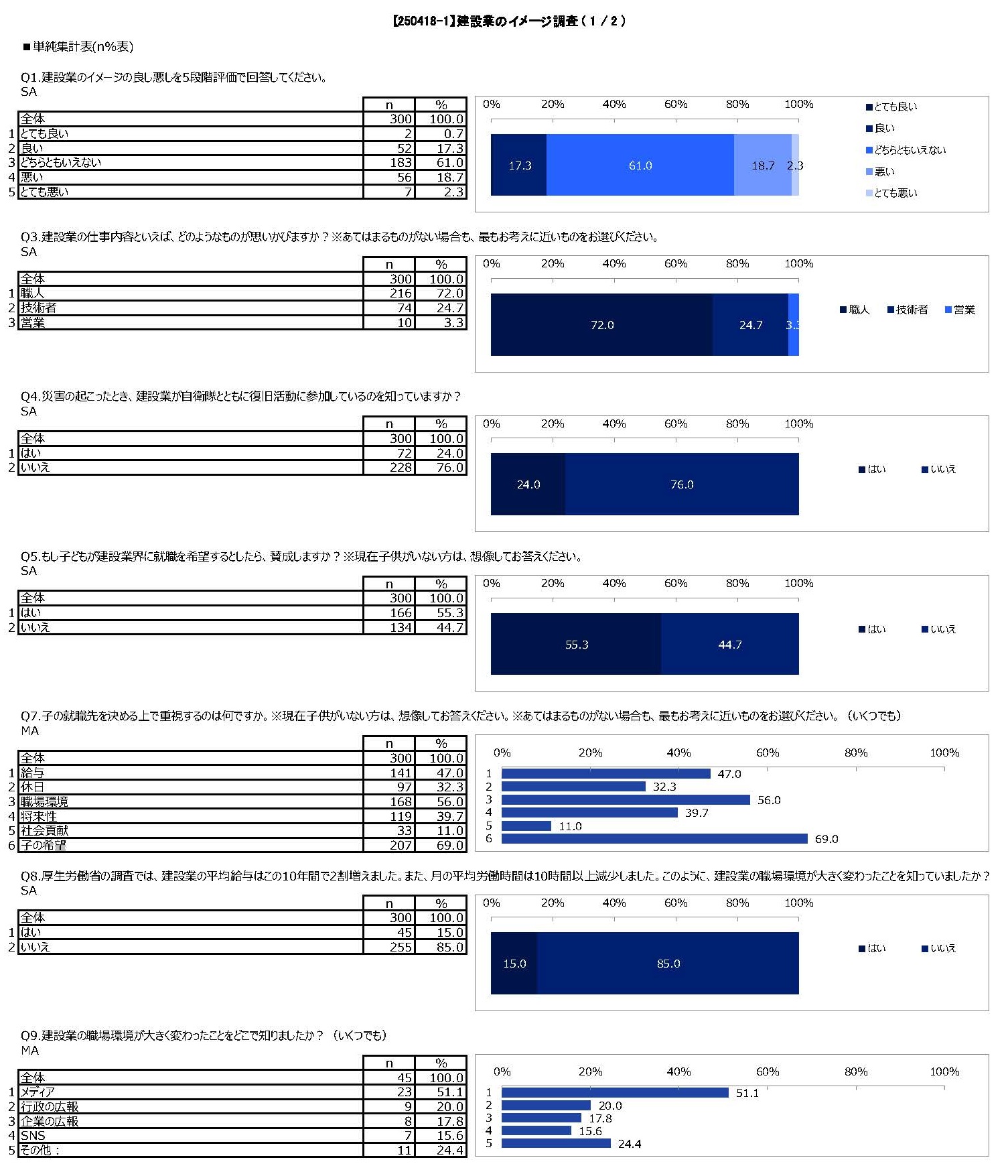

※アンケート調査は、民間調査会社が全国の小中学生の子を持つ親300人を対象に行った。内訳は男性52・3%、女性47・7%。回答者の年齢は32歳~49歳で、平均は43・3歳だった。

①「きつい、汚い、危険」いつまで 新たな“建設業の姿”伝えるには 2025/5/1

「給与、休暇、希望」の頭文字を取った「新3K」という言葉が建設業界で広く使われるようになってから、10年以上がたった。この間に賃上げや働き方改革も進展した。だが「きつい、汚い、危険」の「3K」イメージは今なお社会に根強く残っている。建通新聞社が4月に行ったアンケートは、そんな実態を裏付ける結果となった。このイメージを払しょくすることは、将来の担い手を確保する上で重要な一手となる。

建通新聞社は、小中学生の子を持つ親300人を対象に、建設業のイメージに関するアンケート調査を行った。親世代をターゲットとしたのは、小中学生が将来の職業イメージを形成する際、親の意向が進路選択に大きな影響を持つと考えられたためだ。

アンケートで建設業のイメージを「とても良い」から「とても悪い」までの5段階の評価を質問したところ、「とても悪い」「悪い」を選んだのは21・0%。「とても良い」「良い」の18・0%を上回った。

イメージが「とても悪い」「悪い」理由の自由記述を見ると、回答者の47・6%とおよそ半数が現場作業員のマナーなどネガティブな印象に言及。ただ、実際に見聞きしたとは限らず、先入観が影響したと見られる回答も散見された。

「危ないのに給料が安い」「肉体的に大変そう」といった職場環境を挙げる声や、長時間労働を理由に挙げる回答も38・1%を占めた。「きつそう」「危険」など、旧来のいわゆる3Kのイメージが残っていることをうかがわせる結果となった。

▲アンケートの集計結果

■伝わらない処遇改善

実際には、建設業の労働環境はこの10年間で大きく改善した。厚生労働省の調査では、建設業の平均給与(ボーナスを含む月額)は2015年から24年までに18・2%上昇した。この伸び率は全産業のうち「鉱業、採石業等」と「不動産・物品賃貸業」に次いで3番目に高い。

同じく厚労省の調査では、建設業の月の実労働時間は10年間で10時間以上減少したことも明らかになっている。特に、時間外労働の罰則付き上限規制が適用された24年に大幅に減少している。

給与や労働環境を含む処遇改善は、建設業界を挙げた取り組みの成果だ。だが、今回のアンケートで、こうした職場環境の好転を知っているか聞いたところ、認識していた割合は15・0%にとどまった。

■親が子の就職先に望むもの

アンケートで、子どもが建設業界への就職を希望したとき、賛成すると回答したのは55・3%。理由に関する自由記述を整理すると、「やりたいことをやればよい」「子どもの人生に口を出したくない」など、子の希望を尊重するとの回答が47・6%を占めた。社会貢献、技術・技能の習得を理由に挙げたのはいずれも15・1%にとどまった。

子の就職先を決める上で重視する要素(複数回答)についても質問したところ、最多の回答はやはり「子の希望」(69・0%)だった。次いで「職場環境」(56・0%)を挙げる回答も多かった。以下、「給与」(47・0%)、「将来性」(39・7%)、「休日」(32・3%)と続き、「社会貢献」(11・0%)が最も少なかった。

この結果をどう見るべきか。子の希望の優先は前提として、整った職場環境や給与水準を求める親が多いのは間違いない。やはり、建設業の時間外労働の削減や賃上げといった処遇改善の実態をきちんと伝えることが重要だ。

また、時間外労働も減ったとは言え、罰則付き上限規制の建設業への適用は他産業から5年遅れとなった。社会全体に浸透した週休2日も、建設業全体で見ればいまだ目指すべき目標とされているのが実情だ。

長時間労働だけでなく、危険作業や屋外環境の過酷さを懸念する声も多く寄せられた。労働安全の徹底は当然として、猛暑日の作業環境の改善は、作業効率の向上だけでなく、業界全体のイメージアップにもつながる。

■「地域の守り手」若い世代へのアピールに

建設業は東日本大震災以降、頻発・激甚化する災害での応急活動や、国土強靱化の担い手という「地域の守り手」を自らの大きな社会的役割として位置付けてきた。だが、アンケートで建設業が自衛隊とともに災害復旧活動に参加していることを知っていた回答者は24・0%にとどまった。

もちろん、災害復旧やインフラのメンテナンスといった建設業の取り組みは、社会で認知されているか否かを問わず大きな意義を持つ。また、回答の中には、子の就職希望に賛成する理由として「災害時にも活躍していると知って、イメージが良くなったから」との声もあった。

その一方、高校生の職業選択の傾向について青少年教育振興機構が23年に行った調査では、「社会貢献」を重要だとした高校生は42・4%を占めた。12年、06年調査と比べても約10ポイント高まっており、近年の若い世代の社会貢献への意識は高まっている。

建設業の社会的役割は、むしろ子ども世代へのアピールポイントと言えそうだ。今回のアンケート結果を見ても、多くの親の姿勢は子の意向を尊重するところで共通している。子どもには社会的な意義や仕事内容への関心を持ってもらい、給与や労働環境の改善で親に安心してもらうというアプローチが有効ではないだろうか。

■全ての始まりは知ってもらうこと

そもそも、多様な職種で構成される建設業について、具体的な職業イメージを持っている人は子どもだけでなく大人を含めて少ない。建通新聞社のアンケートでは、建設業のイメージについて「特にない」などの回答が全体の28・3%を占めた。普段は仮囲いで見えない建設業の仕事に触れ、小中学生の段階から関心を持ってもらうにはどうすべきか。

きっかけの一つが、小中学校と地域の企業で協力して行う職場体験活動だ。だが、文部科学省によるとコロナ禍で職場体験の開催が急減し、現在は回復の途上にあるところだという。文科省は23年、職場体験やインターンシップへの協力を全国の経済団体に呼び掛けた。この機会をとらえ、積極的に職業体験を受け入れることが、将来の担い手を増やす第一歩になる。

地域に根差した建設分野の人材育成に取り組む舞鶴高専の玉田和也教授は、「使える人の取り合いをしているままでは、建設業に将来はない」と強調する。すぐ採用につながる「特効薬」だけでなく、地道な建設業のイメージアップという「体質改善」が、産業の持続性を高めることになる。

②「喜ばれる仕事」打ち出そう 脱・縁の下の力持ち 2025/5/8

小中学生の子どもを持つ親世代に建通新聞社が行ったアンケート(既報・5月1日付)の結果を見ると、「きつい・汚い・危険」という旧来の3Kイメージが建設業にいまだつきまとっている。この10年間で進んだ処遇改善をどう伝え、将来の担い手である子どもたちに業界への関心を持ってもらうべきか。教育の現場で若い世代と向き合う工業高校の教諭の声を聞いた。

「かなり昔の建設業界のイメージが残っている」。そう指摘するのは、関東圏の高校で建設分野の生徒を指導する教諭だ。建通新聞社のアンケートでは、建設業にネガティブなイメージを持っていた人の多くが、その理由に「仕事がきつい」「長時間労働」などを挙げた。

■高まる需要、細る人材供給

こうした状況に対し、前述の教諭は「今の姿を伝える」ことを重視する。高校を生徒の親が訪問した際も、休暇が取れるようになったことをはじめ待遇の改善を説明すれば理解は得られる。

今、工業高校卒は、業界では引く手あまただ。スーパーゼネコン、大手ハウスメーカーに就職する生徒も出てきており、高校に届く求人票の給与はかつてと比べて5~6万円ほども上がったという。課題は処遇の改善や、仕事の魅力を発信する場がないことだ。「就業者数が減り、一人ひとりの付加価値が上がっている。そこをアピールできれば話しは早い」。

人材の供給源として、工業高校にかける建設業界の期待は大きい。その反面、人口減少による若年者自体の減少や、普通科進学志向の強まりもあって、生徒数は低迷。全国工業高等学校長会のまとめでは、会員校の生徒数は2024年度に22万2563人となり、直近20年間で28・4%減った。定員割れの高校も全国で発生している。

処遇の改善とともに、建設業の仕事内容への関心も育む必要がある。建通新聞社が行ったアンケートで建設業にポジティブなイメージを持っていた人からは、「大きな建造物を精密に造っていくからすごい」「建設業がないと社会全体が成り立たない」「地図に残る仕事」など、処遇改善だけでなく、ものづくりに携わることを評価する意見が多かった。また、これらの回答者からは子どもが建設業界に就職することに対する抵抗感が感じられない。

■職場体験促進へ事業所バンク構築

将来の職業イメージを形成する第一歩は、小中学校のカリキュラムの一環で行われる職場体験だ。ただ、公立中学校で職場体験を実施した割合は、19年度に97・9%だったが、コロナ禍を経て21年度に28・5%にまで低下。23年度になっても76・2%といまだ回復の途上にある。

▲中学校の職場体験実施率(2年生)は、コロナ禍で激減し、いまだ回復の途上にある

体験活動に積極的な兵庫県姫路市の担当者は、キャリア教育に関する全国会議で、「高齢化により、地域密着の事業所が受け入れを断念することが増えた」との課題を指摘した。一方、将来の担い手確保に向け、若い世代の職場体験に関心の高い企業も多いといい、同市は、受け入れ先の登録を受け付ける事業所バンクを24年度に立ち上げた。

■インフラの価値を実感

別の工業高校の教諭は、インフラの価値を実感しにくい現状があるとし、建設の仕事が生活に密着したものであることを、小学校から伝える重要性を説く。

若い世代の志向を踏まえ、「学歴が優遇された時代から、人に感謝される、喜ばれる、役立つといった価値観が強く出る時代に変化してほしい。そのような兆候もある」とも分析。縁の下の力持ちのような職業観を脱し、「人に喜ばれ、楽しく尊敬される仕事だというイメージを社会にアピールすべきではないか」と提起した。

▲インフラを支える人材に光が当たるようにすることが求められている

③ものづくりを疑似体験 マイクラで知る建設の魅力 2025/5/16

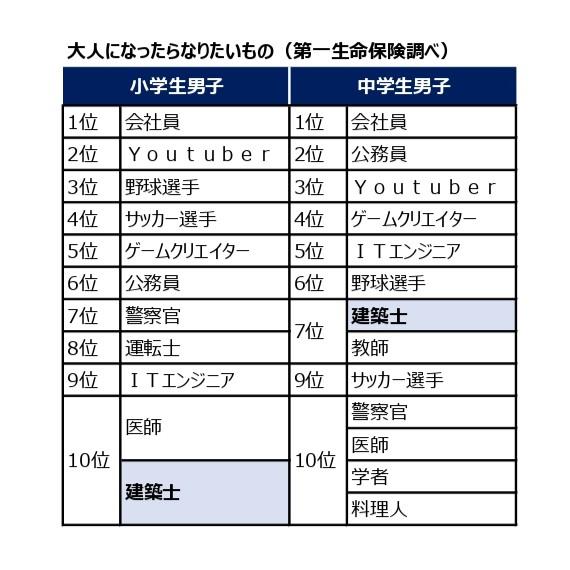

全国の小学生・中学生・高校生3000人が回答した第一生命保険のアンケートで、小学生男子と中学生男子のなりたい職業のトップ10に建築士が入った=表参照。会社員や公務員といった堅実な職業から、野球選手やサッカー選手といったプロスポーツ選手が並ぶこのランキングになぜ建築士が入ったのか。その背景には、人気ゲーム「マインクラフト」の影響があるという。

マインクラフトでは、3Dのブロックでゲームの世界が形づくられている。プレーヤーはブロックを壊してさまざまな素材を手に入れ、その素材から独自の建物や家具、構造物を造ることができる。創造性の高さから教育的な価値も認められ、プログラミングが必修になった学校教育の現場では、このゲームを授業に取り入れる学校もある。

高校生男子のなりたい職業でも、前回・前々回の調査で建築士が上位に入っており、第一生命保険では、ユーザー数が世界1億6000万人以上に上るマインクラフトの影響があるとみている。

建通新聞社が4月に行ったアンケート調査でも、「マインクラフトの影響で子どもが家を建てる仕事に興味を持っている。やってみたいと本人が思うのであれば応援したい」(40歳代、女性)といった回答があるなど、人気ゲームを切り口に建設の仕事への関心が広がっていることが分かる。

■千葉県がコンテスト開催

このゲームを通じて若い世代に建設業やものづくりの魅力を伝えようという試みも始まっている。

千葉県が主催する「千葉県マインクラフトコンテスト」では、県内在住の小中学生を対象として、マインクラフトで造った優秀な作品を表彰している。2024年度は、マインクラフトで県内の土木構造物や建築物を再現する「課題部門」、二つの都市を道路・橋梁・トンネルでつなぐルートを作成する「チャレンジ部門」で作品を募集し、168作品の応募があった。

チャレンジ部門で県知事賞を受賞した小学生の作品は、都市と都市を結ぶ道路をトンネルで結び、土砂崩れ対策として法面対策を講じたり、落石対策としてロックシェッドを配置するなど、道路附属物も細かく再現した。主催する県県土整備部建設・不動産業課は「参加者からは、普段あまり接することのないインフラの構造を知ることができたという声が寄せられている。建設業の仕事を知る機会にもなっている」と話す。

千葉県は25年度もコンテストを開催する予定で、建設・不動産業課では「5年、10年続く息の長いイベントにしたい」と考えている。

▲24年度の県知事賞受賞作品。ロックシェッドや法面も精密に再現した

▲県土整備部長賞の受賞作品。千葉県富津市にある明治百年記念展望塔を再現した

■プロセスにある魅力 いかに伝えるか

建設業で働く40歳以上の世代には、1990年に日本でも発売されたシミュレーションゲーム「シムシティー」が建設業に関心を持つきっかけになった人もいるだろう。世代に関わらず、ゲームやアニメを入り口として、職業のイメージが形作られることは多い。

建通新聞社が行ったアンケート調査に対し、建設業のイメージを悪い・とても悪いと回答した親世代には、「労働環境が悪い」「ガラが悪い」「危険」「現場で働く人の当たりが強い」といった3Kのイメージが強く残っている。

しかし、親世代に色濃い3Kのイメージも、小中学生にはまだ根付いていない。子どもたちの身の回りにも、建設業が手がけ、完成させた多くの建築物やインフラがある。ただ、それらのインフラや建築物が、誰の手で、どのように造られたのか、というプロセスに関心を持ってくれる人はそれほど多くはない。

マインクラフトでの疑似体験を通じ、子どもたちは、建設のプロセスに興味を抱いてくれている。プロセスを知ってもらう機会をいかに提供するのかが、建設業の魅力を伝える近道になるのではないだろうか。

④報道されない災害復旧 必要なのは戦略的な広報 2025/5/22

2000年代に過熱したメディアの公共事業バッシングが、今なお建設業のイメージに影を落としている。東日本大震災を契機に防災・減災の価値が見直され、こうした報道は落ち着いたものの、災害復旧時に活躍する建設業の姿は、いまだ社会に広く認知されているとは言いがたい。建設業の具体的な仕事のイメージ、そして社会的な価値を伝えることが求められている。

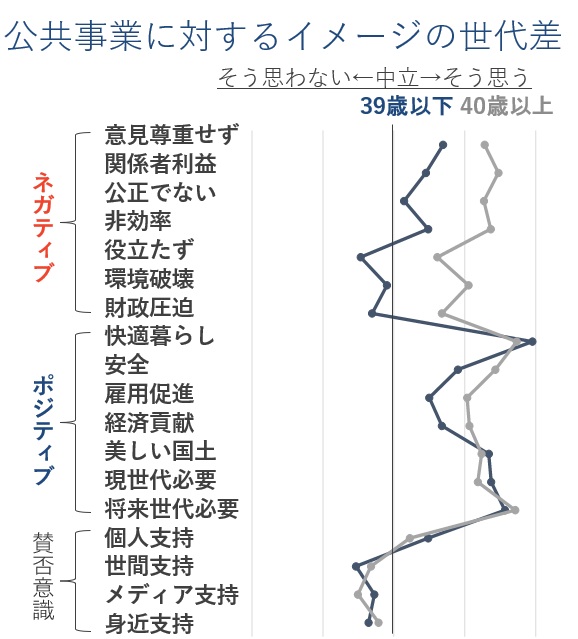

「2000年ごろに建設業のネガティブなイメージが形成されたことは否定できない」。そう話すのは、建設業や公共事業のイメージを継続的に調査してきた京都大学の田中皓介助教だ。田中氏が読売、朝日、毎日、産経の主要4紙を対象に、「公共事業」と「無駄」「バラマキ」といった単語がセットになった記事件数を調べたところ、00年が報道のピークとなったという。

■世代で変わる建設業のイメージ

その後、公共事業をバッシングする報道は減少を続けた。東日本大震災の発生が転機となったというのが田中氏の見立てだ。主要紙の記者からも、防災の意義が示されたことで、論調が変わったとの声が聞かれたという。

だが、00年代にこうした報道に触れた層には、建設業のネガティブなイメージが残っている。田中氏が21年に、公共事業に対するイメージについてアンケートを行ったところ、40歳以上ではネガティブなイメージを持つ人が多かったのに対し、39歳以下では中立に近かったという=グラフ参照。「時間の経過とともに、建設業のイメージは回復していくのではないか」と田中氏は分析する。

■ポジティブな評価の機会を生かす

建設業界は「地域の守り手」を自任し、頻発化・激甚化する災害現場で復旧活動に携わってきた。本来であればイメージ向上に大きく貢献するはずだが、田中氏の研究では、自衛隊や警察、消防などと比べ、新聞に取り上げられる回数は皆無に近かったという。

報道されにくい理由の一つとして、田中氏は「分かりにくさ」を指摘した。自衛隊や警察は所属が明確で、制服に身を包んだ見た目からも視覚的に活動の主体がはっきりしている。一方、建設業の復旧活動は国や自治体の発注など多様で、どのような主体が参加しているのかが分りにくいのだという。結果として、ポジティブな評価を得られる機会を逃してしまっている。

災害復旧で建設業が果たす役割を広く発信するには、活動を記録し、わかりやすく伝える戦略的な広報姿勢が求められる。「視覚的な統一感も有効ではないか。災害復旧に携わる建設業者が身につけられる、統一的なマークがあってもいい」(田中氏)

■建設現場は広報の最前線

建通新聞社が行ったアンケートでは、プロ野球・日本ハムの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」の建物を見て建設業のイメージが好転したとの回答が寄せられた。建設現場や、成果物である建築・土木構造物を見てもらうことが、若い世代に関心を持ってもらう第一歩だ。

田中氏は「ある意味では、全ての建設現場は広報の最前線だ」と見る。大きな現場だけでなく、生活道路の舗装補修や住宅建築を含め、そこで目にする工事の風景や技術者、技能者の姿の積み重ねが建設業全体のイメージを左右することになる。

コロナ禍を経て、インフラを支える建設業の「エッセンシャルワーカー」としての役割は一定程度、認知された。だが、重要性が浸透したとして、そこで働きたい人が増えるとは必ずしも言えない。建通新聞社のアンケートでも、建設業の役割は認めながら、屋外作業の過酷さを忌避する声が少なからずあった。

公共工事では、熱中症対策の積算を手厚くしたり、完全週休2日を推進するといった、現場環境の改善が進む。さらなる取り組みを進めるとともに、こうした実態を戦略的に伝えることもまた、重要だ。

⑤胸を張って魅力を語ろう 安心して働ける建設産業に 2025/5/29

「次世代にものを造るインフラの心を伝えたい」。2025年春の叙勲で旭日中綬章を受章した熊谷組元社長の大田弘氏は祝賀会の席上、受章者を代表してこう述べた。映画「黒部の太陽」を見て建設業界を志した大田氏は今、歴史的な難工事である黒部ダム建設事業の語り部活動を行っている。後世に残り、人の営みを支える仕事は、建設業の大きな魅力だ。

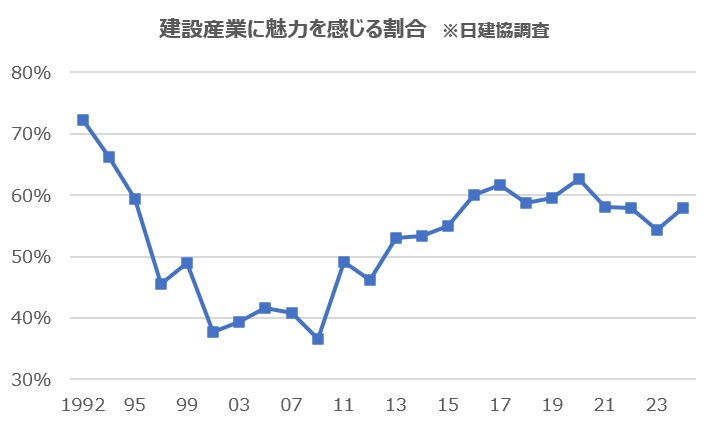

今、建設業で働く人は、自身の仕事をどう見ているのか。ゼネコンの労働組合で構成する日本建設産業職員労働組合協議会が傘下の労組を通じて調べたところ、「建設産業に魅力を感じる」と回答した割合は2024年に57・9%となった=グラフ参照。

「魅力を感じる」と回答した割合の長期的な推移を見ると、1992年に72・3%だったが、建設投資の急減とともに2000年代に低迷。09年には36・6%にまで減少した。その後は景況感の持ち直しと足並みをそろえるように上昇に転じ、13年以降は過半数を維持している。

■魅力は「後世に残る仕事」

日建協の24年の調査結果を見ると、魅力を感じる理由は「建設したものが後世に残る」が最多だった。次いで「創造する喜びがある」が多く、ものづくりのやりがいや、その社会的意義が建設業の魅力の根幹にあることが分かる。 一方、魅力を感じない理由について、外勤の技術者は「労働時間が長い」、内勤職員は「前近代的な体質が残っている」が最も多かった。時間外労働の罰則付き上限規制の適用を経て、建設業の長時間労働は大きく改善したが、今なお労働条件をはじめとした職場環境が建設業の魅力を損なっている。

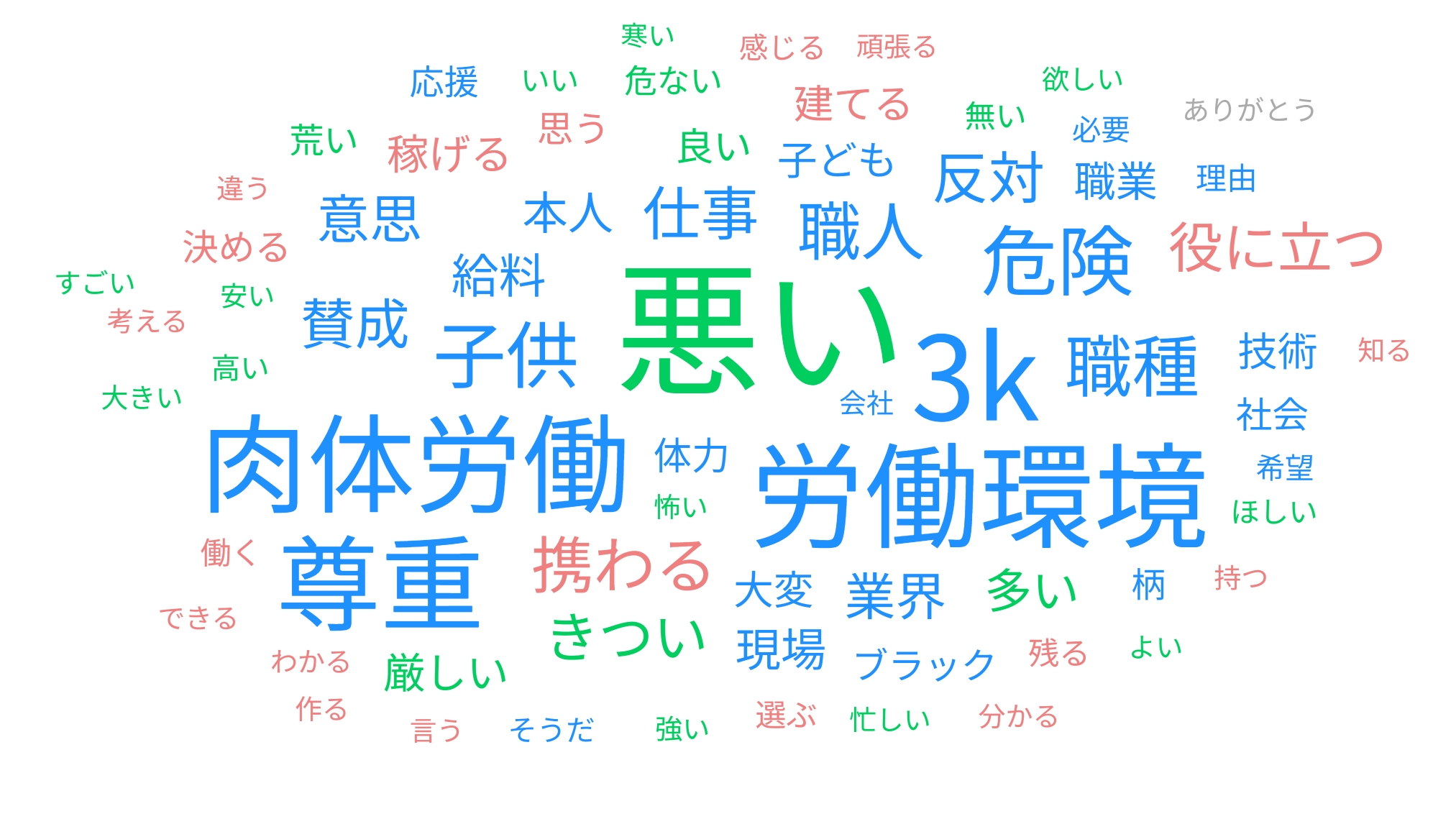

建通新聞社が全国の子どもを持つ親に行ったアンケートでは、厳しい労働環境が建設業に関する一般イメージにも影響していることを明らかにした=画像参照。「役に立つ」「職人」そんな言葉も見られる一方で、「3K」「労働環境」「危険」といった単語が目立った。長時間労働は改善されつつあるが、建設業のイメージを転換するにはまだ時間を要する。

▲建通新聞社のアンケートに寄せられた自由回答には、「役に立つ」「職人」といった言葉とともに、労働環境への根強い不安をうかがわせる単語も多かった。

(ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析)

子どもが建設業に就職を希望すれば賛成するとの回答は過半数を占めたものの、多くの親世代は長時間の残業や労働災害について不安を持っていることが分かる。ある回答者が寄せた「大変な仕事だけれど、社会を支える大事な仕事だと思っている」は、子どもを持つ多くの人に共通する感覚と言えそうだ。

■長く、誇りを持って働ける建設業へ

▲都内のビル群とインフラ。一つひとつが、後世に残る「かっこいい」仕事となる

深刻化する人手不足を背景に、建設業では大手だけでなく中小を含めて初任給の引き上げが続く。新3Kの「給料」に当たる取り組みだ。しかし、東京都内の地域建設業が開いた合同就職説明会に参加した学生たちからは、「初任給だけが高くても意味がない」との声が聞かれた。

ある学生は「長く会社にいて信頼関係を築き、経験年数や資格に応じた評価が得られればうれしい」と述べた。学校の先生や先輩を通じ、関心のある企業の職場が長く働き続けられる環境かどうかを確かめるのだという。

新3Kの「給料」に加えて、週休2日の確保をはじめ労働環境を改善する「休日」、そして将来にわたって産業が持続し、自身が成長できるという「希望」がそろって初めて人材が定着する。

これに、「かっこいい」を加えた新4Kという言葉も業界内で聞かれ始めた。黒部ダムのような大規模事業は限られるが、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を契機として日々、インフラを守る建設業の価値への関心は高まっている。現代に適合した「かっこいい」仕事をアピールして建設業界を志す若い世代を増やし、長く働いてもらえる環境を整えることが、建設業の持続可能性につながる。(この連載 おわり)