連載『酷暑に備える』

(1)屋外作業で高まる熱中症リスク 6月から企業に対策義務 2025/5/29

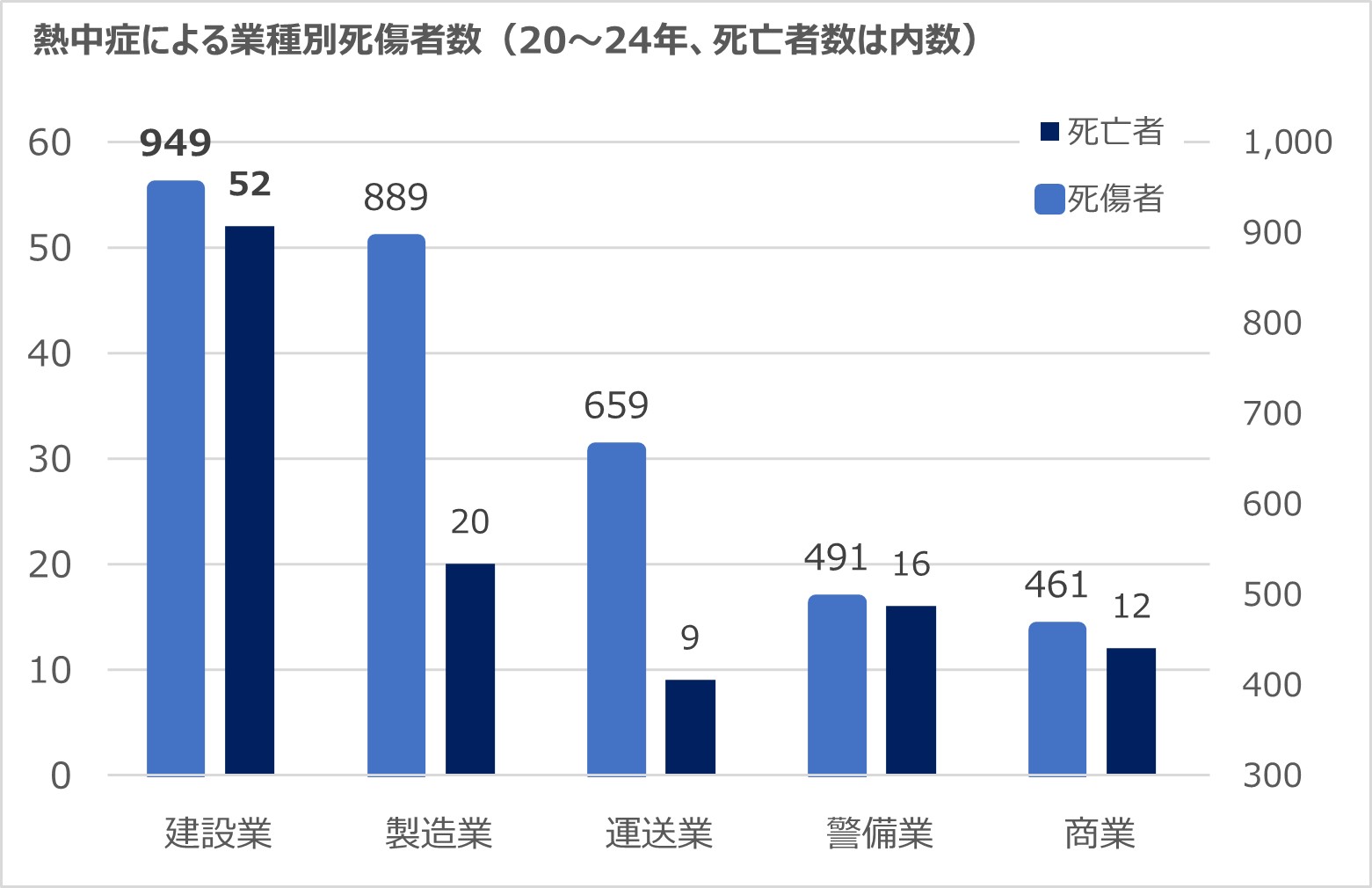

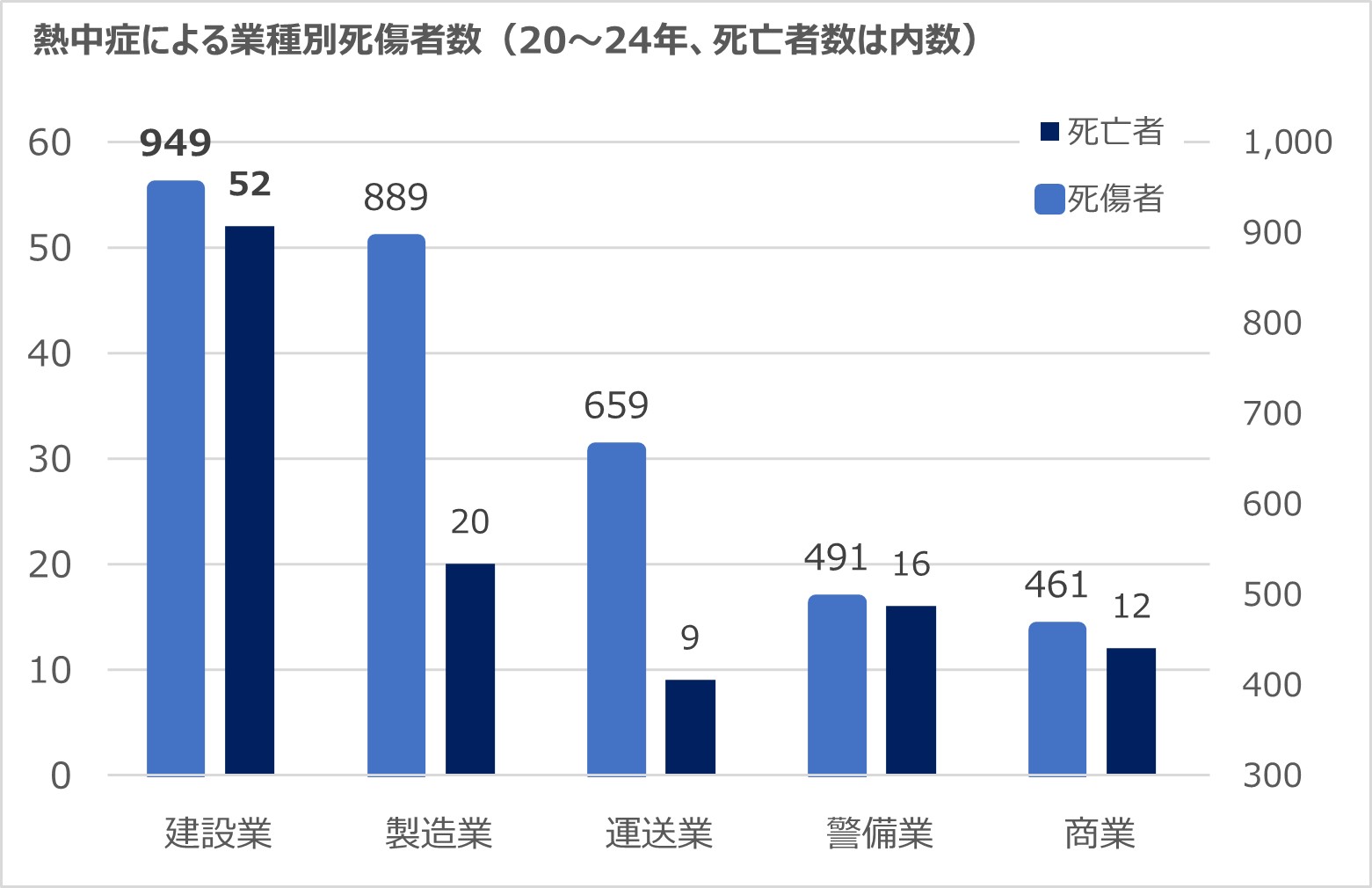

職場での熱中症対策を企業に義務付ける、改正労働安全衛生規則(安衛則)が6月1日から施行される。記録的な猛暑となり、調査開始以降で最多の死傷者(休業4日以上)が出た昨夏の教訓から、厚生労働省は異例のスピードで罰則付きの対策を義務付ける。3年連続で30人を超えた死亡災害を減らすため、熱中症の重篤化を防ぐ対策が屋外作業を伴う建設業にも求められる。

熱中症は、死亡災害に至る割合がその他の労働災害に比べると高い。死亡災害の7割は屋外作業で発生しており、昨夏のような記録的な猛暑が続けば、労働災害がさらに増加する恐れが高まる。

厚労省が2020年から23年の4年間に発生した熱中症死亡災害について分析したところ、死亡災害の97%が初期症状の放置・対応の遅れによるものだった。熱中症を発症した労働者の発見が遅れたり、発症していても医療機関に搬送しなかったりすると、熱中症が重篤化し、最悪の場合、死亡災害に至る。

熱中症対策が義務付けられるのは、暑さ指数(WBGT値)28度以上か気温31度以上の環境下で、連続1時間以上か1日4時間超が見込まれる作業。例えば、東京都内では、昨年7月にWBGT値が基準の28度に1日を通して達しなかった日は6日間だけだ。夏場の建設現場の作業は、常に対策が義務付けられると考え得たほうがよい。

具体的には、どのような対策が必要になるのだろうか。改正安衛則で求めているのは「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の3点だ。

現場の巡視やバディ制の採用、ウエアラブルデバイスの活用などにより、熱中症の初期症状の段階で的確な措置ができる体制を整える。現場の緊急連絡網を作成したり、緊急搬送先の連絡先も事前に把握しておく。

熱中症の恐れがある場合には、作業離脱・身体冷却、水分摂取、医療機関への搬送といった手順も事前に整え、こうした措置を朝礼・昼礼を通じて注意喚起することも求められる。すでにこうした対策を講じている現場も多いが、規制の強化によって対策を全ての現場に徹底し、熱中症の重篤化を防ぐ。

■夏場の働き方見直す機会に

気温40度を超える異常気象では、重篤化を防ぐことはできても、熱中症の発症自体を防ぐことは難しく、「夏場の働き方を見直すべきだ」との声も強まっている。夏季には現場閉所の時間・日数を増やし、気温の落ち着いた春・秋の労働時間を増やそうという考え方だが、月単位で労働時間に上限がある時間外労働規制や、夏季の現場閉所に合わせた工期算定の見直しなど、乗り越えるべき課題は多い。

ただ、夏季の高温・多湿の環境が収まる気配はなく、屋外作業の熱中症リスクは年々高まっている。公共工事では、熱中症対策に必要なミストファンや空調服などの費用を発注者が事後精算するようになった。ライブカメラなどのICT技術を活用した新しい対策を取り入れる現場もある。規制が強化にかかわらず、まずは目の前にあるこの夏をどのように乗り切るかを考えなくてはならない。

(2)初期症状放置で重篤化の恐れ ライブカメラで監視強化 2025/6/2

厚生労働省がまとめた2024年の熱中症による死亡災害事例を見ると、「冷房の効いた車内で休憩したが、その後意識がなくなった」「発見時すでに意識はなかった」といった、初期症状の放置や対応の遅れが、死亡災害という最悪の事態につながったケースが少なくない。熱中症を死亡に至らせないためには、適切な初期対応を現場で働く全ての人に知ってもらうことや、監視体制を強化することが有効だ。

6月1日に施行された改正労働安全衛生規則も、こうしたことを念頭に企業に職場の熱中症対策を講じることを義務付けた。建設業の熱中症による死亡災害は4年連続で10件を超えるなど重篤化の恐れが大きく、義務化を契機にこれまで以上の対策を講じようという企業が増えている。

ハウスメーカー大手の大東建託は、全国の建設現場にライブカメラ730台を設置した。ライブカメラの映像は本社・現場事務所でもモニタリングできるようにし、作業員に熱中症の発症者がいれば、早期に発見できる対策を講じている。

▲ライブカメラで全国の現場の状況を把握できる(写真提供/大東建託)

それでも、同社の現場では24年度に熱中症が45件発生(休業4日以上9件)。重篤化した事例はなかったが、改正安衛則の施行を受けて現場の熱中症対策を強化した。

例えば、ライブカメラを設置している都内の現場5カ所に試験的に気象計を設置。暑さ指数が基準(WBGT値28度)を超えた場合にアラートメールを現場事務所に送信したり、LEDライトを点灯させて作業員に注意を促す。

現場の安全用品などを販売する昭和商会(名古屋市)と共同で、作業員用の冷却ベストも開発した。電子冷熱に使われるペルチェ素子を使用したこのベストを現場で働く技術者に貸与するほか、協力会社の技能者らにもあっせん販売する。

現場の作業員に対策を周知する啓発ポスターの現場掲示も始めた。めまい・けいれんの発症時に作業を中断することや、意識障害が起きたら救急搬送するといった対策を周知するこのポスターには、現場で働く外国人にも理解しやすいよう、ピクトグラムを使用した。

また、設備の必要な対策だけでなく、WBGT値に応じた独自の休憩ルールも設けている。WBGT値が28~31度の場合は1時間に1回以上の休憩を確保している。屋外で日陰のない現場では、送風機を設置した休憩所の設置を求める声が強く、冷房設備が整ったコンテナハウスを現場に設置することを推奨する。

こうした対策を全ての現場に整える費用は「年間1億円以上を会社として負担している」(榊原啓二安全品質管理部長)。協力会社が負担するコストもあるものの、協力会の補助金によって負担を軽減している。

(3)猛暑は「作業不能」明確化 熱中症対策費を積上げ計上 2025/6/6

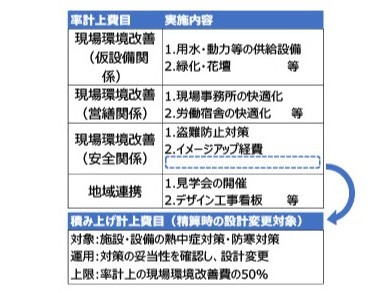

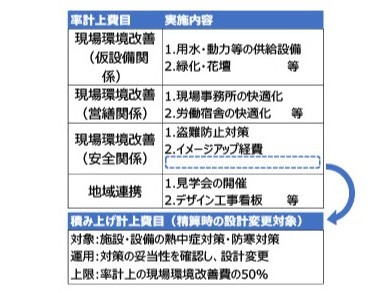

国土交通省は2025年度の直轄土木工事の積算から、熱中症対策の考え方を見直した。ミストファンなどの設備導入による対応は従来、共通仮設費のうち現場環境改善費として率計上していたが、積み上げ計上の対象とすることにした。猛暑の影響が深刻化する中、受注者が多様な対策を柔軟に講じられるよう、設計変更による精算の対象とした形だ。

現場の熱中症対策のうち経口補水液やファン付き作業着など労務管理にかかる費用は、現場管理費として真夏日(最高気温30度以上)の日数に応じ、補正して計上している。一方、設備対応は現場環境改善費のうち盗難防止対策やイメージアップ経費などとともに安全関係の項目に位置付け、必要に応じて選択していた。

今回、施設・設備面での対策を現場環境改善費から分離し、設計変更による積み上げ計上で対応することにした=表参照。その際、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認する必要がある。また、精算できる上限は率計上する現場環境改善費の50%となる。

具体的には、ミストファンの他、大型扇風機や日よけ用のターフなどが該当する。妥当性は監督員と確認し、精算の可否を判断する。例えば直射日光の厳しい環境であれば日よけ布や遮光ネット、無風になりやすい環境であれば大型扇風機や送風機というように、現場環境に応じた対策を選ぶことが必要になる。

とは言え、WBGT値が31度以上になれば、熱中症の危険度は急激に高まり、原則として安静にしていることが推奨される。このため、国交省は23年度から、年間のWBGT値31度以上の時間を日数換算し、直近5年間の日数を「猛暑日日数」と設定。作業不能日の一部に位置付け、工期設定に反映している。

特記仕様書には、作業不能日のうち猛暑日に相当する日数も記載。当初積算で見込んでいる日数を大きく上回る猛暑日が確認された場合には、適切に工期変更を行うこととし、増加費用についても精算するよう運用を見直した。

ただ、建設業界からは、課題を指摘する声もある。国交省が5月に開いた労務費・賃金に関する会議では、猛暑で日中が作業不能となったとき、待機中の技能者の労務費を元請けが支払っている事例が紹介された。

また、全国建設業協会は、日中を作業不能とした場合、通常と同じ成果を上げるには残業が必要になると指摘。冬期に積雪で作業できず、夏期に猛暑となるような地域では、時間外労働の罰則付き上限規制が制約となって十分な作業ができないと訴えた。

24年7~8月の平日に東京地区でWBGT値31度以上となった時間は133時間に及ぶ。気候変動による猛暑日の増加が今後も続けば、工事の工程にも影響を及ぼすリスクにもなりかねない。

(4)今年の夏は湿度に注意 「熱中症のリスク高い」 2025/6/10

5月は全国的に平年よりも気温の高い1カ月だった。中旬から25度以上の夏日が続き、30度以上の真夏日になった日もあった。記録的猛暑だった2024年は6月中旬から厳しい暑さが続いたが、25年はどうか。日本気象協会に所属する気象予報士で、防災士や熱中症予防指導員の資格もある久保智子氏によると、今年の夏は「蒸しっと晴れる夏」になるという。

▲日本気象協会の久保智子氏

今夏の最も大きな特徴は、湿度の高さだ。全国的に湿った空気が流れ込み、高温多湿の夏になる。湿度は、暑さ指数のWBGT値にも大きく関係しており、気温28度・湿度80%のWBGT値と、気温35度・湿度30%のWBGT値はほぼ同じ。久保氏は、「汗をかいても蒸発しなくなるため、体内に熱がこもりやすくなる。今年の夏は熱中症リスクが高い」と危機感を募らせた。

今週にも全国で梅雨入りし、蒸し暑い夏が始まりそうだ。久保氏は、「梅雨の晴れ間にぐっと気温が上がる可能性もある。梅雨の蒸し暑さプラス梅雨明けの猛烈な暑さに注意してほしい」と話し、6月から熱中症対策を万全にするよう呼び掛けた。

梅雨自体は、平年よりも早く明ける見込みだが、降水量は平年並みか多い予想で、集中的な大雨が降る危険もあるという。

7~8月の気温については、「前年の猛暑に匹敵する可能性は低い」とした上で、「高気圧の張り出し具合によっては、2週間程度の短期間で、前年と同じくらい厳しい暑さが続く時期があるかもしれない」との可能性を示した。

日差しのない時間帯や夜間の作業でも注意は必要だ。熱帯夜の日数は平年並みか多い予想で、気温も湿度も高い状態での作業が想定される。

熱中症リスクが高い今夏、屋外作業が多い建設業が熱中症を防ぐためには、「日陰やクーラーの効いた場所で水分を補給する時間を作業工程に組み込み、強制的に休憩を取らせることが重要だ」という。

特に建設業で増える高齢の労働者は、喉の渇きや体調の変化に気付きにくいため、周囲の人間がこまめな水分補給を促し、作業前には熱中症の兆候がないかしっかりと聞き取る必要がある。

水分補給時の飲み物にも気を付けてほしい。久保氏は「経口補水液は、熱中症になったときに飲むもので、普段から飲んでしまうと塩分と糖分の過剰摂取になる」と話し、水や麦茶など、利尿作用のないノンカフェインの飲み物を1時間に約200~250㍉㍑の補給することを推奨している。

久保氏は、「熱中症の症状はさまざまで、これも実は熱中症だったのかと後で気付くこともある。ちょっとでも体調の変化を感じたら、決して無理をせず、涼しい場所で体を冷やしながら水分を補給するといった習慣を付けてほしい。曇りや雨で気温が低い日でも、湿度の高さを侮ることのないよう、警戒してほしい」と注意喚起した。(この連載 終わり)